Approfondimenti

Arte vecchia, scarpe nuove: la scalata della “Zaminga”

L’intervista – “Decollati senza l’aiuto di nessuno: nei nostri confronti totale disinteresse”

Da quasi un anno, nella zona industriale di Tricase, tre bandiere sventolano all’ingresso di un capannone. Sono quella italiana, quella europea e quella degli Emirati Arabi Uniti. Sormontano un cancello che si chiude alle spalle una certezza e un po’ di mistero. In paese lo sanno tutti: lì c’è un calzaturificio. In quel capannone Tricase è tornata a parlare una lingua che conosce, ma che sembrava morta e sepolta. Quello stesso tetto sotto il quale un tempo muoveva i primi passi l’epopea di Adelchi Sergio, oggi è il campo base della scalata dei fratelli Zaminga. È sia punto di arrivo che di partenza di una storia che, a dirla tutta, più che farsi avvolgere dal mistero, si presta al chiacchiericcio per i suoi intrecci col passato. E a Tricase, che a cavallo tra vecchio e nuovo millennio faceva rima con scarpe ed era la terra proprio di Adelchi, non potrebbe essere altrimenti.

“Lui non c’entra nulla. È venuto spesso a trovarci e per questo la gente crede che abbia degli interessi nella nostra attività, ma non è così”. È Guido Zaminga a precisare l’estraneità di Adelchi nell’azienda di proprietà sua e dei suoi fratelli Roberto e Giuliano. È lui a ripercorrere con noi la loro storia, partita in tutti i sensi da lontano. Guido è la personificazione del “self made man”, l’icona del sogno americano del ventesimo secolo, la realizzazione personale dal nulla, attraverso il sudore e la perseveranza. Ha imparato a dare del tu al lavoro, iniziando proprio da ragazzino (quasi bambino per la verità), con i suoi fratelli, a lavorare nella filiera Adelchi che lo ha poi portato fino in Bangladesh (“Quando ci andammo noi non c’erano le comodità di oggi: dormivamo in mezzo ai topi”). Ci mostra il suo lato duro e granitico, come se ad un uomo al comando non fosse concesso sorridere. Poi si scioglie e ci racconta, come farebbe ad un amico, come hanno fatto a metter su una realtà che dà lavoro ad 80 persone.

“Non ci ha aiutati nessuno, siamo arrivati fin qui da soli: gli unici a darci un briciolo di fiducia sono stati amici e conoscenti che ci hanno aiutati ad acquistare i macchinari facendoci credito. Non abbiamo visto il becco di un quattrino dalle banche e nemmeno il minimo sostegno morale dalla politica”.

Nemmeno da quella locale?

“C’è stato un totale disinteresse nei nostri confronti, come dimostra anche l’isolamento che viviamo qui nella zona industriale. Attorno a noi regna il degrado e l’incuria. Non un minimo di illuminazione, di pulizia o anche solo di controllo stradale all’orario di uscita degli operai. Ogni giorno tremo ricordando un incidente che vidi da vicino proprio su questa pericolosa strada tanti anni fa. Cosa costerebbe ai vigili venire a dare un’occhiata al traffico per quei dieci minuti al giorno? Evidentemente la via sotto i riflettori è un’altra (parla dell’altro braccio della zona industriale, quello che conduce alla famigerata maxi rotatoria di Lucugnano), vi hanno fatto un rondò ogni cinque metri! Questo lato invece è diventato un museo abbandonato. La prima domanda che si fa chi viene da fuori è cosa siano questi capannoni dissestati che ci circondano. Io non ci vedo più il passato, ma quello che avrebbero potuto essere”.

Tu cosa ci avresti fatto?

“Una zona industriale gestita dal Comune. Mi viene da ridere a pensare che Tricase ha acquistato l’Acait. Non ho ancora capito a cosa è servita quella spesa. Non sarebbe stato meglio acquistare questi capannoni e ridargli vita? A Corsano, ad esempio, la zona industriale è di proprietà comunale. Per Tricase sarebbe stata una opportunità, non per farvi impianti di compostaggio o chissà che, ma magari per portare in un’area adatta officine e depositi che affollano il paese e per avere un piccolo introito, derivante dagli affitti, nelle casse pubbliche. Senza contare che avrebbe ridato lustro all’intera area. Noi prima eravamo a Tiggiano, dove la zona industriale è un fiore all’occhiello: pulita, ordinata e controllata”.

È da lì che siete partiti?

“No, dall’Albania. Poi siamo rientrati in Italia passando da Miggiano e successivamente da Tiggiano. Fino ad arrivare a Tricase, quasi un anno fa”.

Una scelta di cuore?

“La realizzazione di un sogno. Lavorare e dare lavoro a casa nostra era un obiettivo che avevamo in testa da sempre”.

Al netto dei problemi incontrati, da rifare?

“Senza dubbio sì, probabilmente però sbagliando. Perché in fin dei conti sono a casa, ma mi sento solo. Ci manca anche il semplice appoggio morale. Io non mi sono mai interessato di politica, ma stupisce che tanto il Sindaco quanto gli assessori non si siano mai fatti vivi. Non lo dico per noi, ma almeno per chi ci lavora”.

Che forza lavoro avete?

“Abbiamo 40 dipendenti fissi ed altri 40 impiegati periodicamente. Non possiamo assumere tutti a tempo indeterminato perché anche per noi la certezza del lavoro non è sempre a lungo termine. Poi, paradossalmente, con le leggi odierne si è più agevolati ad assumere chi non ha esperienza che chi è in mobilità. Certo non un aiuto in un periodo così ricco di difficoltà”.

Si mormora in proposito di ritardi nei pagamenti.

“So che circolano voci a riguardo e ci tengo a fare una precisazione: non nascondo che le difficoltà iniziali ci hanno portato a qualche ritardo nei primi periodi. Ma pian piano le cose si sono messe a posto, i nostri operai hanno capito, ci hanno visti crescere ed hanno riposto fiducia in noi, standoci vicini”.

Ad oggi, che fatturato fate?

“Negli ultimi sei mesi abbiamo sfiorato i due milioni di euro”.

E puntate ad espandervi.

“Se mi lasciano stare…(fa riferimento al furto subìto da pochi giorni). Ci hanno rubato un camion e centinaia di paia di scarpe. Un danno da 200mila euro. Non il primo caso: già ad agosto ci avevano fatto ‘visita’. Eppure stavolta ci eravamo assentati solo per qualche ora…”

Non ci aspettavamo una commiserazione, ma a onor del vero nemmeno questa reazione: l’imprenditore non si lecca le ferite, il furto non lo mette in ginocchio. Al più, spiega, “mi fa rabbia, perché pesa sul lavoro delle persone. E fa stizzire ancor di più sentirsi presi in giro da qualcuno come è accaduto subito dopo…”

Allude all’infelice commento su Facebook dell’assessore Sergio Fracasso (“…mi puzza un po’…”) all’accaduto. Episodio che lo ha portato a scrivere una lettera al politico tricasino tramite le nostre colonne (su www.ilgallo.it) e cui lo stesso Fracasso ha risposto chiedendo scusa per la sua uscita “colorita” ma, a suo dire, priva di dietrologia.

“Ci stiamo comunque espandendo”, riprende Zaminga, “abbiamo appena acquistato altri due macchinari da taglio, quelli che ci mancavano per poter fare il prodotto in loco dalla A alla Z, dal disegno della scarpa, fino alla sua forma finale”.

Producete solo qui in Italia?

“Siamo in grado di farlo. In parte però lavoriamo ancora in Albania. Alcune tomaie le facciamo lì, perché richiedono più manodopera”.

E la manodopera costa…

“Non solo. Costa e scarseggia: si è perso quello zoccolo duro che un tempo lavorava per Adelchi. Alcuni suoi ex dipendenti oggi lavorano per noi, altri invece fanno altro o non lavorano più perché avanti con gli anni. La manodopera sapiente che avevano maturato non c’è più. Anche per questo abbiamo in mente di mettere su una scuola per insegnare ai giovani a cucire a macchina”.

Oggi che mercato servite?

“Una fascia medio alta. Lavoriamo con arabi e coreani. Marchi come Capo Italy ed Ecoflex puntano su di noi perché sanno che il Made in Italy offre garanzie che in Paesi come l’Albania non ci sono: lì hanno bisogno di essere monitorati costantemente da tecnici per assicurarsi un lavoro di qualità“. E aggiunge, strizzando l’occhio: “In Italia è tutta un’altra cosa…”

Noi lo avevamo capito da subito, la sua fabbrica lo comunica in ogni angolo. Nella sala dove ci accomodiamo, troneggia un tricolore di forme di calzature in legno, verniciate di bianco di rosso e di verde. La “Z” gigante di Zaminga, che si erge per le pareti dei capannoni, poggia su una piccola bandiera del Belpaese. La stessa che sventola all’ingresso del calzaturificio, la stessa che fa brillare gli occhi di Zaminga quando si parla di casa, di Tricase, di Italia. Perché in fondo quel tricolore è molto più di una garanzia di qualità. È la spinta che riesce a far largo tra le piramidi ed i mausolei di un paese che non sapeva più cosa significa dare lavoro ad 80 persone. È il motore vero che può alimentare la scalata di un “self made man” in un sogno tutto salentino. Altro che American Dream…

Lorenzo Zito

Alessano

Maglie – Leuca, zoom sul secondo lotto

Una passeggiata immaginaria lungo il secondo lotto del tratto sud della nuova Maglie -Leuca, pensato per uscire dai centri abitati di Montesano , Lucugnano, Alessano, Montesardo e Gagliano

di Lorenzo Zito

Corridoio plurimodale adriatico.

Tecnicamente, viene chiamata così la nuova Strada Statale 275 che, come abbiamo avuto modo di raccontarvi sugli scorsi numeri, sta iniziando a snodarsi, da nord verso sud, con il primo lotto (da Maglie a Montesano) che è già a tutti gli effetti un cantiere aperto.

Oggi faremo uno zoom sul secondo lotto, quello tra Andrano/Montesano e Santa Maria di Leuca.

L’ultimo passaggio burocratico di dominio pubblico a riguardo, poche settimane fa, ha visto i sindaci di Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Specchia, Tiggiano e Tricase (i centri che saranno interessati dai lavori del secondo lotto) incontrarsi, assieme ad alcuni tecnici Anas, presso Palazzo Adorno a Lecce.

Un tavolo promosso dal presidente della Provincia, Stefano Minerva, per fare il punto sulle delibere di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica da parte dei singoli consigli comunali, in attesa di passare dalla progettazione esecutiva dell’opera al bando per l’assegnazione dei lavori.

L’idea, quindi, è quella di accompagnarvi in una passeggiata immaginaria lungo il nuovo tragitto lungo circa 19km che, secondo le previsioni, dal giorno in cui verrà cantierizzato (non prima di un anno e mezzo/due), richiederà circa 1350 giorni per essere portato a termine (poco più di 3 anni e mezzo).

Per una spesa, riferita ai soli lavori, di 140 milioni di euro.

CIÒ CHE NON È STATO

Brevemente ricordiamo che, dopo l’annullamento in autotutela da parte di Anas (nel 2016) della precedente gara (indetta nel 2009), furono prese in considerazione tre possibili alternative.

Scartate le prime due (dette Alternativa Est e Alternativa Ovest, con riferimento al lato da cui circumnavigare Tricase), fu scelta la cosiddetta Alternativa 3, che è quella che andiamo qui a illustrare, descritta dagli studi come quella con performance migliori dal punto di vista ambientale e funzionale, nonché per la sostenibilità dell’opera.

Va ricordato, inoltre, come il progetto inizialmente proposto da Anas prevedesse una statale a due corsie per senso di marcia (quindi quattro corsie) da Maglie sino a Leuca.

Soluzione che è stata conservata per il solo lotto nord e scartata per quello a sud, non solo per ridurne l’impatto ambientale ma anche per rispondere adeguatamente alla vera priorità dell’opera in questo tratto: portare il traffico verso il Capo di Leuca fuori dai centri abitati di Montesano, Lucugnano, Alessano, Montesardo e Gagliano, tutt’oggi tagliati in due dalla SS275.

Ultimo (ma non ultimo) l’elemento rifiuti: il nuovo progetto toglie Anas dall’imbarazzo delle discariche abusive emerse lungo il vecchio percorso tra Alessano e Tricase.

La scelta di allontanarsi da quelle aree ha un duplice effetto: da un lato scongiura il rischio di un sequestro dell’opera da parte della magistratura, dall’altro ha del tutto distolto i riflettori dal tema bonifica.

CIÒ CHE SARÀ

Eccoci allora al tracciato stradale che partirà, in direzione sud, dallo svincolo di Montesano-Andrano (nella mappa in basso in rosso).

Una lingua di asfalto con una carreggiata a due corsie, una per senso di marcia, costituita per il 71% circa da tratti in rilevato, per il 24,5% da tratti in trincea e per la restante parte, da opere in sottopasso (3.5%) e in sovrappasso con viadotti e ponti (0.4%).

22 curve, 28 rettifili, 9 intersezioni e 6 immissioni/diversioni per un percorso tecnicamente suddiviso in cinque tratti (che, come sta accadendo col primo lotto, non saranno realizzati all’unisono, ma con cantierizzazioni indipendenti, uno dopo l’altro).

Un dato interessante per gli amanti dei numeri, e non solo, ci arriva dallo studio dei volumi di traffico effettuato in fase di progettazione su alcuni punti nevralgici per la viabilità locale.

Eclatante il tratto di 275 tra Botrugno e San Cassiano, che in un totale di due ore (la somma dell’ora di punta mattutina e di quella serale) conta il transito di ben 2.300 mezzi. Interessante anche il rilievo della tangenziale di Tricase (“Cosimina”) dove nei 120 minuti più intensi passano più di 1.200 veicoli.

DA DOVE PASSA

Il rischio di appesantimento dei flussi sulla “Cosimina” è uno degli elementi che fecero cadere l’ipotesi dell’Alternativa Est (che avrebbe utilizzato proprio questa strada per il passaggio della nuova statale).

Ad oggi tuttavia, pur non inglobando il nuovo tracciato, è previsto che la tangenziale di Tricase venga raggiunta dalla Maglie-Leuca.

Va detto che la nuova opera smetterà, innanzitutto, di correre lungo quattro corsie già nel tratto finale del primo lotto.

A nord di Montesano, in prossimità di DFV, la strada si staccherà dal tracciato esistente, si ridurrà ad una corsia per senso di marcia ed eviterà l’abitato montesanese passandovi ad est, tra le campagne di Castiglione d’Otranto (vicino al campo sportivo) per arrivare ad un bivio.

Da un lato si continuerà a viaggiare per Leuca (lungo il secondo lotto), dall’altro partirà un braccio, anch’esso del tutto nuovo, destinata al traffico per e da Tricase.

Questa lingua di strada condurrà nella zona industriale tricasina, lasciandoci in località Serrafica, proprio alle porte della tangenziale Cosimina.

L’ultimo lembo del primo lotto, insomma, che porterà anche all’abitato di Montesano, sarà a lingua di serpente.

Ma questa è un’altra storia, chiamata “Lotto 1”.

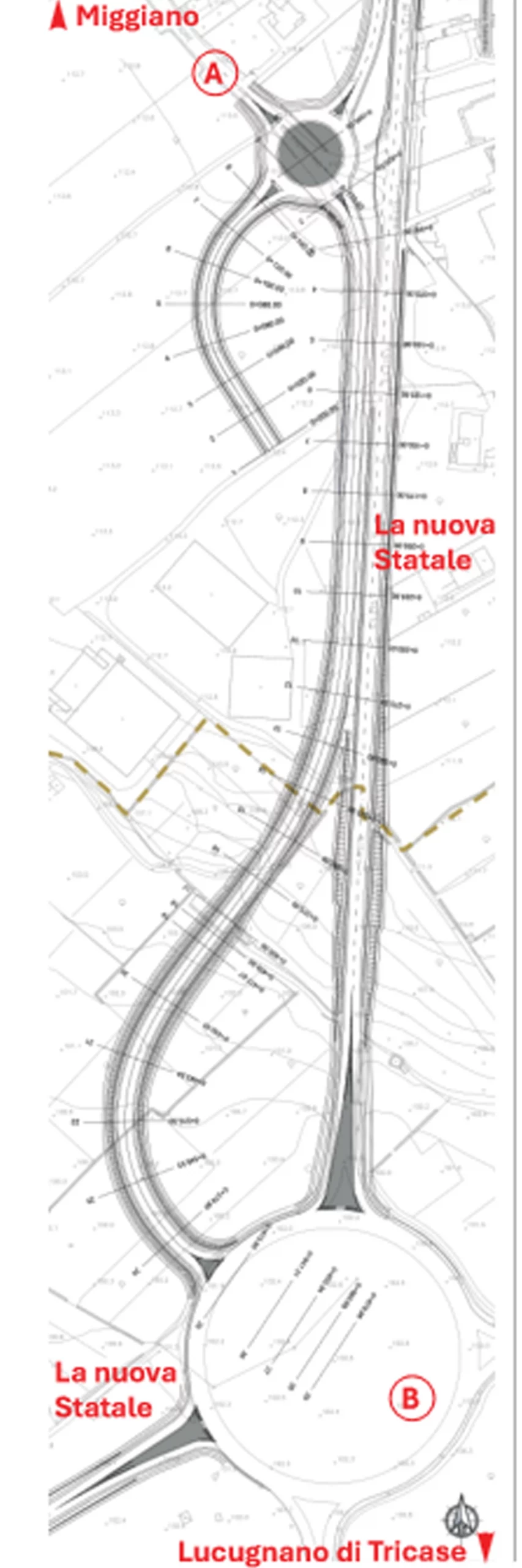

SVINCOLO 1: LA ROTATORIA DI LUCUGNANO TORNA UTILE

Il secondo lotto conta 9 svincoli (numerati sulla mappa in alto) ed inizia ad est della stazione di Montesano-Miggiano-Specchia.

Si riallaccia subito al vecchio percorso, ricalcandolo fino alla mega rotatoria di Lucugnano.

Qui lo svincolo 1 (pianta in basso) sarà in adeguamento alle uscite esistenti: permetterà di entrare a Miggiano da via Padre Pio (A) e di raccordarsi alla viabilità della zona industriale tramite la famigerata (per dimensioni) rotatoria (B).

SVINCOLO 2: TRA LUCUGNANO E SPECCHIA

A questo punto il nuovo tracciato si discosta dal precedente: la 275 non prosegue più in direzione dell’area artigianale lucugnanese, ma si addentra nelle campagne.

La circumnavigazione della frazione avviene dal lato ovest, avvicinandosi ai capannoni calzaturieri della famiglia Sergio, in strada comunale Rivola, ed incrociando la Specchia-Tricase.

Proprio qui, in prossimità de “La Caiaffa”, sorge il secondo svincolo: “Lucugnano ovest”.

SVINCOLO 3: TRA L’AUDITORIUM E FILOGRANA

Lasciatasi alle spalle la terra di Girolamo Comi, la nuova 275 torna a calcare il vecchio tracciato prima di arrivare sul suolo di Alessano.

La statale si ricongiunge con la strada esistente, a poco più di cento metri dall’Auditorium Benedetto XVI, scavalca la strada vicinale Santa Caterina e ci conduce allo svincolo 3: sul già esistente incrocio con la SP 184, la strada del Gonfalone, lungo la quale si incontra anche il nuovo stabilimento calzaturiero di Antonio Sergio Filograna.

SVINCOLO 4: TRA LE CAVE IN DIREZIONE TIGGIANO

La nuova 275 cambia di nuovo rotta.

Stavolta, rispetto al vecchio tracciato, si spinge ad est, addentrandosi in zona Matine per non entrare più negli abitati di Alessano e Montesardo.

Lo svincolo 4 è quello di Tiggiano.

Sorgerà in zona Tagliate, lungo l’arco che la statale andrà a comporre con una carreggiata del tutto nuova.

L’uscita si collocherà a poche centinaia di metri in linea d’aria dalla stazione ferroviaria tiggianese.

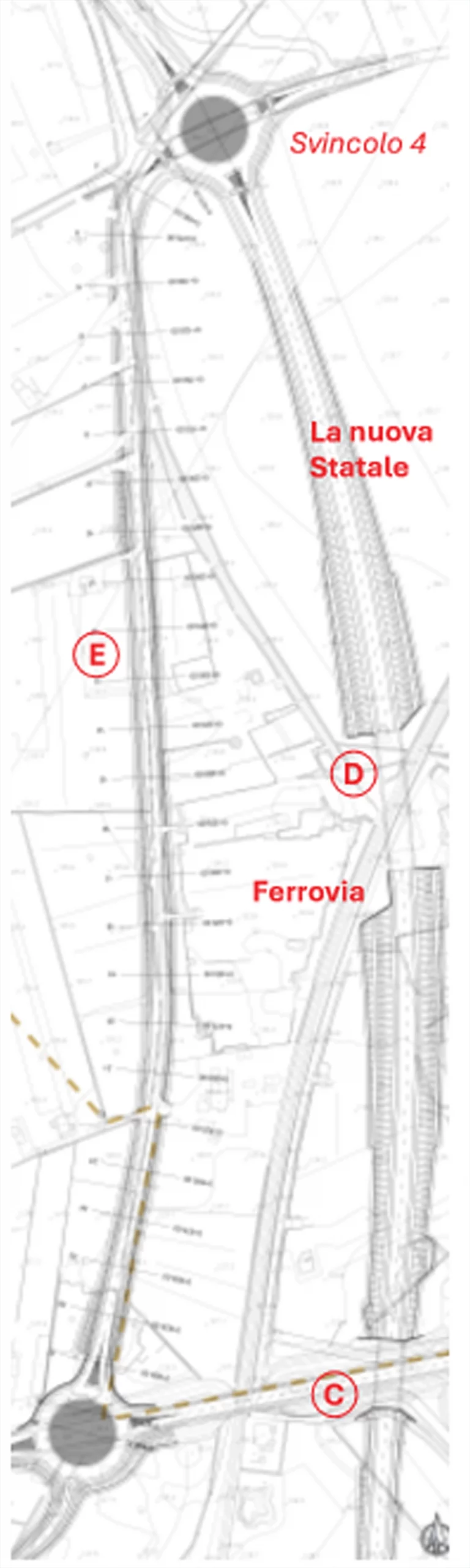

SVINCOLO 5: ALESSANO – CORSANO E LA FERROVIA

Tra il quarto ed il quinto svincolo si snoda una trama stradale alquanto articolata, che conta anche la presenza dei binari ferroviari. Torna utile un ulteriore zoom sulla zona: pubblichiamo (in basso) il progetto dello svincolo 5, cui si arriva uscendo dal territorio di Tiggiano.

Qui la statale incrocerà la provinciale 80 Alessano-Corsano (C).

Per scongiurare l’intersezione coi binari verrà realizzato un sottopasso (D).

Per le uscite, quindi, sorgerà una viabilità ai lati della carreggiata.

Come mostra la mappa (la prima in alto), ci saranno due nuove rotatorie sulla Alessano-Corsano.

Quella ad est dell’attuale dosso convoglierà il traffico anche lungo la provinciale 188, la strada con cui il Capo di Leuca ha preso confidenza nel periodo del senso unico di marcia lungo via Regina Elena a Corsano.

Alla rotatoria ad ovest invece, lato Alessano, si aggancerà anche una nuova bretella (E), una lingua di asfalto che la metterà in comunicazione con il precedente svincolo, quello di Tiggiano.

SVINCOLO 6: CI PORTA DA DON TONINO

Rotolando verso sud, tangendo ma non toccando l’abitato corsanese, la nuova Maglie-Leuca entra in contatto con la provinciale 210.

È la strada che gli alessanesi percorrono per raggiungere la splendida Marina di Novaglie.

Lo svincolo 6, da cui inizia il quarto tratto di questo stralcio, si collocherà in aperta campagna ma molto vicino al cimitero di Alessano (quindi alla tomba di Don Tonino Bello, meta di considerevole turismo religioso); in prossimità della strada che si arrampica su Montesardo ed a pochi metri dall’incrocio con la Corsano-Gagliano, che sarà servito da una nuova e più sicura rotatoria.

SVINCOLO 7: TRA LA SUD SALENTO E LA STAZIONE DI GAGLIANO

Il percorso continua sinuoso attorno ai centri abitati, evitando San Dana (frazione di Gagliano) ed andando a ricalcare un pezzo del già esistente tracciato della sp81 tra Corsano e Gagliano.

In prossimità del curvone prima del distributore Apron, la provinciale diventerà per alcune centinaia di metri la nuova 275.

Salvo poi dividersi nuovamente con una virata ad ovest prima di Gagliano: la nuova carreggiata incrocerà ancora i binari, sfiorerà il calzaturificio Sud Salento e, avvicinandosi alla stazione di Gagliano, taglierà la vecchia 275.

Proprio da questo incrocio tra vecchio e nuovo prenderà vita lo svincolo 7 “Gagliano del Capo nord”.

SVINCOLO 8: CASTRIGNANO DEL CAPO (E PATÙ)

A questo punto la strada correrà tra l’abitato gaglianese e quello di castrignanese.

Sarà permesso uscire allo svincolo 8 “Castrignano del Capo”. Ci troveremo, in pratica, sulla sp 351: da un lato ci dirigeremo a Castrignano del Capo (o a Patù), dall’altro entreremo a Gagliano da sud (cimitero e nuovo Eurospin).

SVINCOLO 9: DE FINIBUS TERRAE

Non è finita: c’è il quinto ed ultimo tratto che, costeggiando Salignano con un’opera del tutto nuova e viaggiando a sinistra (ad ovest) del vecchio tracciato, ci condurrà all’ultimo svincolo, il numero 9: “Gagliano del Capo – sud”.

Siamo alle porte di Santa Maria di Leuca, il punto in cui già oggi la 275 si passa il testimone con un’altra statale, la 274 Gallipoli-Leuca.

È qui, con un adeguamento dell’intersezione esistente, ai confini della terra, che è attesa una delle opere più discusse della storia del Salento.

È qui che, si spera presto, termineremo di fantasticare su questo tracciato che immaginiamo da oltre 30 anni.

Approfondimenti

Ulivi e vigneti: secoli di storia che non devono finire con la xylella

di Hervé Cavallera

Chi nel corso della storia visitava il Salento rimaneva colpito dalla distesa di olivi e dalla qualità dell’olio, su cui nel Settecento ben si intratteneva il gallipolino Giovanni Presta (1720-1797), del quale nel 1988 e nel 1989 ho ripubblicato le opere.

Accanto all’olio ecco aggiungersi la produzione del vino, tra cui di particolare pregio è il “primitivo”, il cui nome risale a don Francesco Filippo Indellicati (1767-1831) di Gioia del Colle, il quale ritenne che un particolare vigneto della sua terra si potesse già vendemmiare ad agosto.

La distesa degli oliveti e dei vigneti è stata da sempre un grande spettacolo di bellezza, spettacolo che, al tempo stesso, veniva a simboleggiare due elementi fondamentali nella nostra vita: l’olivo, rappresentando il rinnovamento e la forza vitale; la vite, il benessere e l’abbondanza.

L’olivo, inoltre, è stato sempre inteso come simbolo di pace.

Da tempo la distesa di olivi non è più tale. A partire dal 2013 la Xylella ha distrutto migliaia e migliaia di alberi d’olivo e l’infezione, che ha in primo luogo investito il Salento, si è col tempo estesa sino alla Terra barese.

Così chi percorre le nostre campagne non può che constatare la tristezza degli oliveti in rovina e moltissimi alberi sono stati sradicati. Si è avuto pertanto un eccezionale danno sia ambientale e socio-economico sia storico-paesaggistico.

Alberi plurisecolari sono stati distrutti e la produzione di olio ne ha pagato le conseguenze, non solo con l’aumento del prezzo per quello esistente, ma anche con l’importazione di olio proveniente da altre parti del mondo.

Non è questa la sede per soffermarsi sulla provenienza del batterio e sul modo su cui l’epidemia è stata affrontata, sicuramente sottovalutandola e intendendola come un fenomeno locale, con devastanti conseguenze soprattutto per il Salento ma anche – di conseguenza – per la Puglia in generale.

E la questione non è del tutto chiusa, nonostante qualche studioso sostenga che il peggio è passato e che si può andare incontro alla graduale ripresa, che comunque comporterà non poco tempo data la qualità e quantità del disastro.

E non è finita. Mentre ancora non si riesce a uscire dal malanno, ecco che si annunzia un altro. Un ceppo della Xylella fastidiosa tende a colpire non solo alberi come le querce, i mandorli e gli oleandri, ma anche le viti e pare che nel Barese alcuni vigneti di uva da tavola siano risultati infettati dal batterio, aprendo un altro drammatico scenario.

Sembra di assistere allo sfasciarsi di una tradizione millenaria: la forza vitale (l’olivo) viene meno e dilegua il benessere (i vitigni).

È la realtà di un presente frantumato che non riesce a far fronte con lucidità alle novità che irrompono e devastano e rendono incerta quella che era una garanzia plurisecolare.

La pace come gli olivi viene meno e si estende la violenza sotto forme diverse, mentre si è incapaci di ogni saggio controllo. Tale potrebbe essere una metafora del nostro tempo, una trasposizione simbolica di immagini che rappresentano la situazione dell’esistente.

NON E’ TEMPO DI CONTRAPPOSIZIONI

Al di là di questa considerazione sul mondo che viviamo, resta, prosaicamente si potrebbe forse dire, il problema dell’immediato, che è quello di un’epidemia che ha colpito gli olivi e che rischia di estendersi con altrettanta pericolosità sui vitigni.

E l’affrontare la battaglia spetta ai politici, agli studiosi, agli esperti. E tutti devono agire in una comune simbiosi, ben sapendo che in gioco sono più cose: la bellezza delle campagne, la qualità (dei prodotti), l’economia (il guadagno che si ricava dall’olio e dal vino).

Ma sono anche in gioco l’avvedutezza di coloro che gestiscono la cosa pubblica e le conoscenze tecniche e scientifiche di tanti specialisti.

E devono venir meno le contrapposizioni, soprattutto quelle che impediscono dei piani organici aperti però a continua verifica. Non si deve dimenticare che nel passato non lontano si è considerata la diffusione della Xylella fastidiosa un mero fenomeno locale, trascurando peraltro il fatto che, se anche così fosse stato, il danno non sarebbe stato comunque insignificante.

Come accade che ci siano tuttora pareri diversi intorno all’abbattimento delle piante. Per questo bisogna non solo studiare come arginare e bloccare la diffusione del batterio, ma occorre valutare continuamente gli interventi e modificarli secondo la bisogna.

E non sono sufficienti, per quanto necessarie, unità operative provinciali e regionali. È opportuno che la questione sia portata a livello più alto e superi le barriere di ogni tipo che possono sorgere allorché si manifestano interventi pubblici. Occorre effettivamente un coinvolgimento generale, che al tempo stesso sappia articolarsi secondo le diverse competenze e con opportune strategie oculatamente dirette.

Nell’operare insieme, politici, tecnici, studiosi, proprietari terrieri e così via, si riscopre inoltre il senso di una comunità, il ricompattarsi della stessa.

Con un’espressione latina (ed ecco il rinvio a un mondo – quello dell’antica Roma – che non deve svanire in quanto ne siamo figli) Iam proximus ardet Ucalegon (già brucia il vicino palazzo di Ucalegonte) e le parole di Virgilio (Eneide, libro II, versi 311/312) spiegano molto bene che il danno non riguarda solo gli altri, ma anche noi stessi in quanto, come le fiamme del palazzo attiguo investono il nostro, la rovina della terra in cui viviamo, pur senza esserne proprietari, ci investe tutti.

E il bene pubblico va oltre ogni divisione paesana, territoriale, politica.

Approfondimenti

La cappella e la cavalla devota che scoprì la tela della Madonna

Nel rione di Caprarica. Con i fondi dell’8 per mille recuperata la chiesa nella sua interezza: ogni elemento originario (mensa, tabernacolo, tele) è stato oggetto di attente operazioni di restauro…

di Luigi Zito

Era il 1651, in una uggiosa giornata di novembre, i frantoi di Tricase giravano a tempo pieno, si dovevano molire le olive, spremerle e produrre quello che per secoli è stato l’oro del Salento: l’olio.

Una stanca cavalla, legata e bardata di tutto punto, faceva girare le macine che servivano alla spremitura delle olive.

Alcuni contadini, che vegliavano il logorio dell’animale, si resero conto che, ogni qualvolta percorreva un determinato tratto del frantoio ipogeo, la cavalla aveva un sussulto, come zoppa si inchinava davanti a qualcosa.

Intrigati da quel fenomeno, i nachiri, decisero di scavare in quel punto indicato dall’animale e, come per miracolo, rinvennero una tela della Madonna di Cassiobe.

Fu così che si decise di costruire in quel luogo preciso una cappella dedicata alla venerazione della Madonna. Oggi, dopo 4 secoli, possiamo asserire che in parte quella leggenda rispecchiava la realtà.

Infatti, durante i recenti lavori di rifacimento della pavimentazione interna della cappella, è stata rinvenuta l’imboccatura di un frantoio (in parte crollato) collocato proprio sotto la chiesa.

La Chiesa dell’Immacolata e del SS. Sacramento, oggi sede della Congregazione dell’Immacolata Concezione (priore Claudio Ruberto, oggi conta 130 iscritti), è sita nel rione di Caprarica di Tricase, persa tra le viuzze del centro storico, inglobata nel tessuto edilizio circostante.

È una chiesa a unica navata, edificata presumibilmente attorno alla metà del XVII secolo, come attesta il libro dei defunti della parrocchia, che fa risalire la prima inumazione al 4 aprile 1654.

LA CAPPELLA NEGLI ANNI

LA CAPPELLA NEGLI ANNI

È frutto di due interventi edilizi di ampliamento: il primo nel 1922 quando venne costruita una sagrestia; il secondo nel 1967 vide la demolizione e ricostruzione della stessa, una sala riunioni e un campanile a torre (completato nel 1973).

Fino al 1967, nella chiesa era presente un unico altare a muro con il tabernacolo e al di sopra, posti in successione, la tela della Madonna di Cassiobe e quella della Vergine Immacolata con i quattro Santi protettori della Confraternita.

Tra il 1967-1970, con i lavori di ampliamento, si attuò lo smembramento di tutto l’apparato dell’altare a muro, dislocando gli elementi costitutivi (mensa, tabernacolo e tele) in posizioni differenti all’interno della chiesa.

L’ultima funzione religiosa fu celebrata il 24 marzo 2013, da don Eugenio Licchetta. Successivamente, gravi problemi strutturali portarono a interdire il culto e a chiudere la chiesa.

Il parroco di allora, don William Del Vecchio, in accordo con la Confraternita dell’Immacolata, nel 2015 intraprese l’iter per il recupero e il restauro della chiesa e affidarono i lavori agli architetti Agnese Piscopiello e Francesco Pala.

La Conferenza Episcopale Italiana, con i fondi dell’8 per mille, finanziò il progetto e si procedette a recuperare la chiesa nella sua interezza.

Il 22 maggio 2020 iniziarono i lavori di restauro, portati a compimento anche grazie alla generosità dei fedeli.

Nell’avvicendarsi di parroci nella parrocchia di Sant’Andrea, è doveroso citare anche l’impegno dapprima di don Luigi Stendardo che diede il via ai lavori, e poi quello di don Salvatore Chiarello, l’attuale parroco, che ha seguito e partecipato alle varie fasi di realizzazione delle opere fino alla loro conclusione.

Durante la fase di rimozione della pavimentazione, sono venute alla luce strutture di antica origine, in particolare: un antico pavimento in cocciopesto, nelle prime due campate della chiesa; la presenza di un ossario murato con lastre di pietra; la fondazione in pietrame della muratura di fondo della chiesa (prima che venisse eseguito l’ampliamento del 1922); la presenza di un frantoio ipogeo scavato nella roccia che si sviluppa al di sotto della chiesa, la cui imboccatura è stata segnalata mediante la realizzazione di una botola nell’attuale pavimentazione.

Durante la fase di rimozione della pavimentazione, sono venute alla luce strutture di antica origine, in particolare: un antico pavimento in cocciopesto, nelle prime due campate della chiesa; la presenza di un ossario murato con lastre di pietra; la fondazione in pietrame della muratura di fondo della chiesa (prima che venisse eseguito l’ampliamento del 1922); la presenza di un frantoio ipogeo scavato nella roccia che si sviluppa al di sotto della chiesa, la cui imboccatura è stata segnalata mediante la realizzazione di una botola nell’attuale pavimentazione.

Ogni elemento originario (mensa, tabernacolo, tele) è stato oggetto di attente operazioni di restauro a cura dei restauratori Ludovico Accogli e Alessandra Muci, che hanno riportato alla luce le decorazioni e le cromie originarie ricoperte e dimenticate.

Il 5 dicembre 2024, alla presenza del vescovo mons. Vito Angiuli, del sindaco Antonio De Donno e di tutta la comunità, la chiesa è stata riaperta al culto.

-

Cronaca4 settimane fa

Cronaca4 settimane faArresto sindaci di Ruffano, Maglie e Sanarica: ecco come è andata

-

Corsano4 settimane fa

Corsano4 settimane faCorsano: bomba inesplosa, auto e camion incendiati

-

Cronaca4 settimane fa

Cronaca4 settimane faDon Antonio Coluccia: «Droga welfare criminale. Anche nel Salento»

-

Alessano2 settimane fa

Alessano2 settimane faMaglie – Leuca, zoom sul secondo lotto

-

Alessano4 settimane fa

Alessano4 settimane faScontro nel Capo di Leuca: coinvolti in sette

-

Alessano3 giorni fa

Alessano3 giorni faApre l’università “Unitelma – Sapienza” ad Alessano

-

Cronaca3 settimane fa

Cronaca3 settimane faFurti a Tricase, due arresti

-

Casarano3 settimane fa

Casarano3 settimane faMuore per un gelato a 16 anni. Ristoratore condannato