Attualità

I tricasini e la sindrome del campanile

La storia del campanile dimezzato della Chiesa Matrice, per cui si spese anche don Tonino e che ora si fregia di un simbolismo carico di significati: per tanti l’inconcluso, il mutilato, gravato dai secoli, è lo specchio della città

«Il problema del campanile», argomentava, «si è posto in termini netti e precisi in questi ultimi mesi, allorché, dopo l’automazione del suono delle tre campane, è stato rilevato dai tecnici il livello di degrado e, quindi, la pericolosità dello stabile».

Personalmente non sono mai intervenuto, non volevo si pensasse che cercavo l’imprimatur, ho semplicemente chiesto loro di redigere il progetto, per presentarlo alla Curia, alla Sovrintendenza e testarne la fattibilità. Ho il ricordo di tanti progetti, ma la Sovrintendenza ha sempre sostenuto che “tutta la costruzione sia la testimonianza di un momento storico, e che non si presta a trasformazioni, anche minime, della struttura”. Alcuni progetti erano anche futuristici: prendevano spunto dalle rovine di una cattedrale gotica americana, le stesse erano fornite di alcune linee guida con delle luci ancorate, una volta accese, avrebbero ridisegnato il campanile completo. Il motivo per cui non è stato mai finito? I soldi, credo.

A Tricase, come Alessano, sono tante le chiese nel Salento prive di campanili. Sono stati tanti i parroci in città che hanno caldeggiato l’idea, ma considerata la reticenza della Sovrintendenza hanno sempre ceduto.

Riconosco, però, che bisognerebbe almeno completare la seconda campata, dove poter alloggiare le campane che, nonostante i diversi interventi di recupero, è sempre pericolante».

Forse, resosi conto che la storia risuonava ancora in modo potente all’interno di quel campanile, aveva creduto e lottato per il completamento dell’opera mutilata, convinto, come era, che fosse il mastice per rinsaldare tante vecchie fratture e ripartire.

È facile scrutare, nell’espressione di chi l’ha conosciuto, leggere nelle pieghe del loro volto quel fruscio che suscita letizia, quella leggerezza dell’essere che svela la fortuna di averlo incontrato, di aver camminato insieme a lui, la gioia di aver condiviso una piccola ma ricca pagina di storia di Tricase.

Basta tutto questo a cancellare la sindrome del campanile, o da qui a qualche battito d’ali saremo ancora a ridiscuterne?

Attualità

A Taviano, Pellegrino contro Stefanelli: i 32 nomi delle due liste

A Taviano sarà sfida a due il prossimo 25 e 26 maggio in occasione delle amministrative che decideranno chi prenderà il posto dell’ex Giuseppe Tanisi, la cui esperienza si è conclusa prematuramente ad inizio 2025.

“Radici e Futuro Taviano” candida a sindaco Francesco Pellegrino, già vicesindaco in occasione del primo mandato da primo cittadino di Tanisi (lo sostengono gli ex gruppi consiliari di Per la Città, Taviano Futura e Taviano Libera).

Candidati con lui al consiglio:

Sabrina Burlizzi,

Vito D’Argento,

Omar Del Rosario,

Gianni Fonseca,

Emanuela Garofalo,

Erika Leone,

Antonino Manni,

Daniela Meneleo,

Alessandra Mercutello,

Giorgia Montunato,

Silvia Palamà,

Stefano Piccinno,

Carlo Deodato Portaccio,

Paola Ria,

Germano Santacroce,

Marco Stefano.

È stata vicesindaca dell’ultimo mandato di Giuseppe Tanisi invece la candidata sindaca della lista “Taviano Guarda Avanti”, Serena Stefanelli.

Con lei:

Giuseppe Tanisi,

Antonella Previtero,

Paola Cornacchia,

Francesco Lezzi,

Salvatore Rainò,

Alessio Inguscio,

Massimo Mosticchio,

Chiara Minerva,

Lucy D’Ingiullo,

Martina Mauramati,

Mariassunta Garzia,

Simona Armida,

Marco Carluccio,

Elisa Ferocino,

Silvio Spiri,

Lucia Chetta.

Attualità

Tossico e invasivo: nell’Adriatico spunta il pesce palla argenteo

È pericoloso: ecco come comportarsi. Punto 1: non imitare i giapponesi, che praticano una sorta di ‘roulette russa’ alimentare

Il pesce palla argenteo invade l’Adriatico: allarme per la salute e l’ecosistema

Il pesce palla argenteo (Lagocephalus sceleratus), una specie marina altamente tossica e invasiva, è stato recentemente avvistato nel Mar Adriatico, segnando la sua presenza più settentrionale mai registrata nel Mediterraneo.

La cattura di un esemplare lungo oltre mezzo metro nella baia di Medulin, in Istria, ha destato preoccupazione tra pescatori e biologi marini.

Caratteristiche e pericolosità

Originario delle acque tropicali dell’Oceano Indiano e del Mar Rosso, il pesce palla argenteo è entrato nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez, un fenomeno noto come migrazione lessepsiana. Questa specie è nota per la presenza di tetrodotossina, una neurotossina estremamente potente contenuta in organi come fegato, gonadi, pelle e intestino. Anche una piccola quantità può causare gravi intossicazioni e, in alcuni casi, la morte. La tossina resiste alle alte temperature, rendendo il consumo del pesce pericoloso anche dopo la cottura.

Oltre alla sua tossicità, il pesce palla argenteo possiede una bocca dotata di denti robusti, capaci di esercitare una forza impressionante. È anche una specie piuttosto territoriale, pronta a difendere i suoi spazi dagli invasori. In altre zone del Mediterraneo sono stati segnalati episodi di morsi ai bagnanti, con conseguenze mediche rilevanti.

Impatto sull’ecosistema

La presenza del pesce palla argenteo rappresenta una minaccia significativa per l’ecosistema marino. Si nutre di una vasta gamma di organismi, tra cui molluschi e crostacei, alterando l’equilibrio della catena alimentare. Inoltre, è noto per danneggiare le reti da pesca, aggravando le difficoltà della pesca artigianale.

Raccomandazioni per pescatori e bagnanti

Non consumare: evitare assolutamente di mangiare il pesce palla argenteo, anche se cotto. Manipolazione: in caso di cattura accidentale, maneggiare con estrema cautela e utilizzare guanti protettivi. Segnalazione: riportare immediatamente l’avvistamento alle autorità marittime o agli enti di ricerca locali.

Informazione: diffondere la conoscenza di questa specie tra comunità di pescatori e bagnanti per prevenire incidenti.

La diffusione del pesce palla argenteo nel Mar Adriatico è un segnale d’allarme che richiede attenzione e collaborazione tra cittadini, pescatori e istituzioni per proteggere la salute pubblica e preservare l’equilibrio degli ecosistemi marini.

La ‘roulette russa’ alimentare giapponese

In Giappone ci preparano il fugu, una delicatezza da brivido. Una “roulette russa alimentare” che va preparata da chef che hanno studiato 1 anno solo per servire questo piatto. Il segreto è lasciare quel tanto di veleno sufficiente a dare un po’ di euforia, ma niente piu’.

Se mangi questo pesce palla, mangi la tetrodotossina, un veleno micidiale, derivato dai batteri che vivono nelle alghe che lui mangia. A quel punto non hai scampo.

Attualità

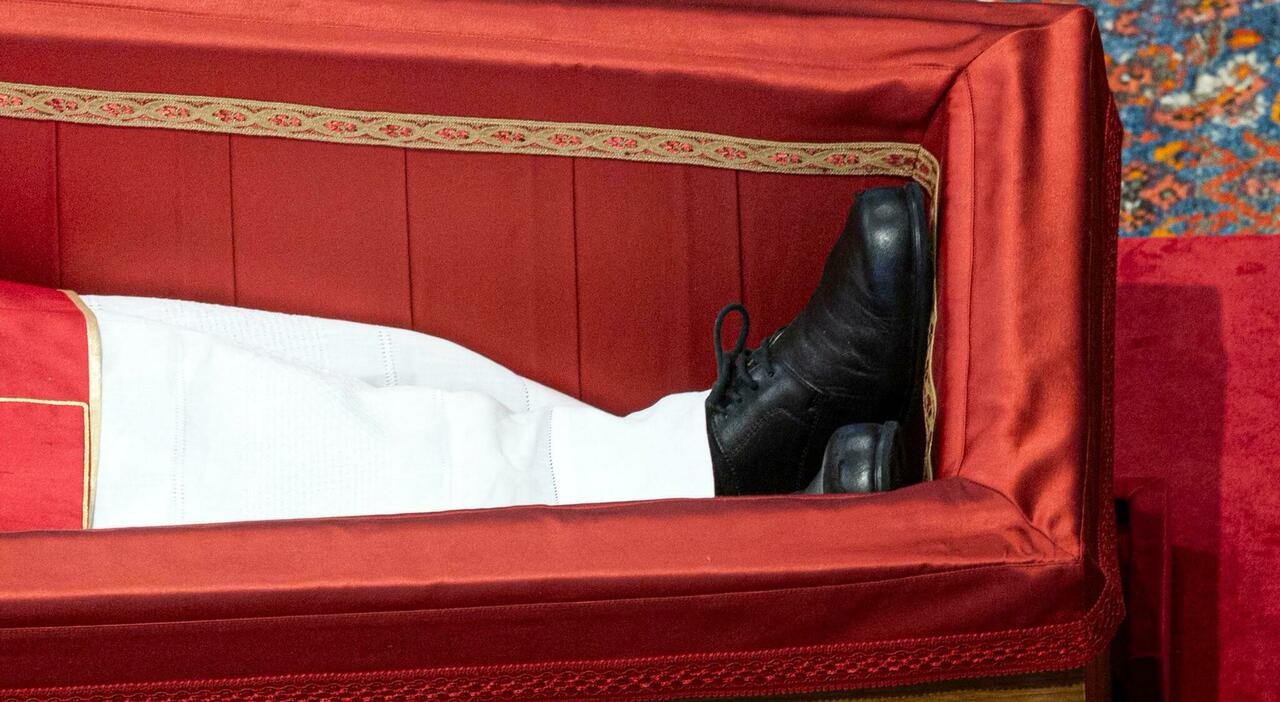

Le scarpe con cui il Papa è stato sepolto vengono da Miggiano

Francesco ha voluto che fossero quelle che indossava tutti i giorni: al suo funerale, gli occhi del mondo su quel prodotto dell’artigianalità salentina

Miggiano e tutto il Salento entrano nella storia di Papa Francesco, in uno dei momenti più solenni e commoventi della Chiesa cattolica.

Oggi, in occasione dei funerali del Santo Padre, il mondo intero ha posato lo sguardo su un dettaglio carico di significato: le scarpe con cui Papa Francesco ha scelto di essere sepolto.

Il Pontefice infatti ha espresso il desidero di portare con sé nell’aldilà le sue umili scarpe di tutti i giorni. Ecco infatti che nelle foto che hanno fatto il giro del mondo si scorge quel paio di scarpe nere, consumate dall’utilizzo.

Un dettaglio che per il Salento ha un valore enorme, perché quelle scarpe sono nate a Miggiano.

Ne dà notizia il Comune in una nota in cui spiega che sono state realizzate nell’aprile 2024 dal Laboratorio Ortopedico Bello srl. Opera dei fratelli Vittorio e Giuseppe Bello (che negli anni hanno sempre recapitato di persona al Santo Padre il loro prodotto), le calzature ortopediche sono testimonianza di dedizione e di mani esperte che, nel silenzio dei laboratori, hanno creato qualcosa di infinitamente prezioso.

Il Comune di Miggiano ha espresso con orgoglio questo sentimento in una nota ufficiale:

“Papa Francesco porta con sé un pezzo di Miggiano e così ci sentiamo a lui ancor più vicini. La Comunità di Miggiano è onorata di aver offerto al Pontefice il pregio del proprio artigianato locale.”

Non si tratta solo di un onore per Miggiano, ma di un vero tributo all’intero Salento, terra di saperi antichi, di mani sapienti, di tradizione artigiana che riesce ancora a parlare al mondo con la lingua della qualità e della cura.

In un’epoca di globalizzazione e produzione industriale di massa, il fatto che il Papa abbia scelto — per il momento più intimo e sacro della sua esistenza terrena — delle scarpe fatte a mano in un piccolo comune salentino, ha un significato immenso. È la consacrazione di un modo di lavorare autentico, umano, profondamente radicato nella nostra identità.

Oggi le immagini del Santo Padre, vestito con la semplicità che l’ha sempre contraddistinto, e calzato con quelle scarpe di Miggiano, hanno fatto il giro del mondo.

-

Cronaca3 settimane fa

Cronaca3 settimane faA Lido Marini stampavano soldi falsi da spacciare online

-

Cronaca5 giorni fa

Cronaca5 giorni faDramma a Depressa: medico ritrovato senza vita

-

Alessano3 settimane fa

Alessano3 settimane faApre l’università “Unitelma – Sapienza” ad Alessano

-

Attualità3 settimane fa

Attualità3 settimane faSvolta in vista per la festa patronale di Taurisano

-

Cronaca4 settimane fa

Cronaca4 settimane faDoppio intervento dei soccorsi a Tricase per donna in stato di agitazione

-

Cronaca2 giorni fa

Cronaca2 giorni faScippatori alla fiera di San Marco: razzia di portafogli

-

Cronaca3 settimane fa

Cronaca3 settimane faFinestra in testa, arbitro perde conoscenza a Specchia

-

Attualità3 settimane fa

Attualità3 settimane faDa giugno niente più treni diretti da Roma alla Puglia!