Approfondimenti

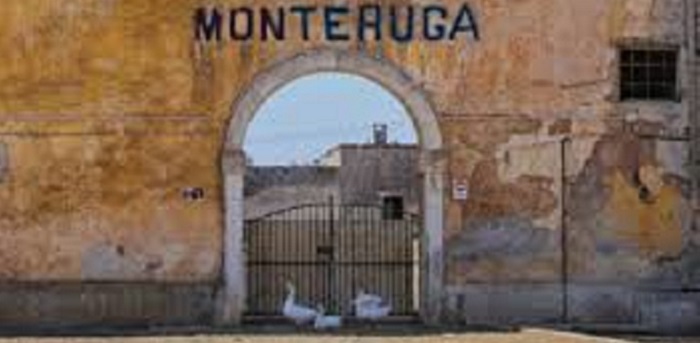

Annali di vita salentina: il paese fantasma

Storie che si incrociano con Monteruga: un vasto agro sostanzialmente incolto utilizzato ai tempi come nascondiglio o rifugio, quasi impenetrabile, da parte di loschi figuri

Fino agli anni quaranta/cinquanta dello scorso secolo, la mappa della Penisola Salentina evidenziava nitidamente, sia sotto lo stretto profilo fisico e/o naturale, sia secondo il sentire e la conoscenza della gente, un particolare tratto di territorio, incuneato, quasi a lambirne i confini ufficiali, fra le provincie di Lecce, Brindisi e Taranto.

Tale fazzoletto di Puglia era denominato – lo è ancora, per le connotazioni e gli sviluppi residuali – comprensorio dell’Arneo, un vasto agro sostanzialmente incolto, se non selvaggio, ricoperto pressoché interamente di una bassa e fitta macchia, latifondo posto in capo, dal punto di vista della titolarità, a uno sparuto numero di famiglie abbienti, principalmente ai Tamborino di Maglie.

A detta plaga, nelle condizioni d’abbandono in cui versava, si attribuiva, in giro, soprattutto cattiva fama, correlata al suo utilizzo, sovente, come nascondiglio o rifugio, quasi impenetrabili, da parte di figure (sarebbe, forse, più giusta l’accezione figuri) irrispettose delle leggi e delle ordinarie regole di civile comportamento e buona condotta.

Conseguente eco di ciò, in una sorta di tamtam surreale, la definizione di “briganti”, accennata a bassa voce, se si vuole approssimativa e, però, indicativa, veniva a correre, di tanto in tanto, con conseguenti singulti di timore e preoccupazione, sulla bocca e nella mente delle persone, diciamo così, corrette o perbene.

Altro riflesso, ad esempio, i trasportatori che, per mezzo di traini, dalle alte ruote a raggi, lunghe stanghe anteriori e sospinti da quadrupedi, recavano merci, prodotti e beni vari da Lecce a Taranto (allora gli autocarri erano rarissimi), nell’intento di evitare o ridurre i rischi di brutti incontri con i personaggi di cui sopra, evitavano di percorrere il tratto stradale Nardò – Avetrana, in corrispondenza della boscaglia più folta, durante le ore notturne. Per lo meno, se costretti a coprirlo al buio, non procedevano da soli, bensì in carovana.

Nel periodo fascista, il Governo decise di porre in atto, un po’ in tutto il Paese, una serie di operazioni di bonifica agraria; per il territorio su descritto, affidò il compito alla S.E.B.I. Società Elettrica per Bonifiche e Irrigazione.

Quest’ultima, rilevò una parte dell’Arneo dagli storici proprietari privati e aprì un pubblico bando rivolto specialmente all’indirizzo di contadini e braccianti del Basso Salento, proponendo ai medesimi di spostarsi dai paesi d’origine, dai miseri poderi singolarmente posseduti, dalle precarie giornate lavorative sotto padrone (quando c’erano), verso, precisamente, le terre da bonificarsi, poste, alla fine, appena un po’ più a Nord, nell’Alto Salento.

All’inizio, gli aderenti avrebbero contribuito direttamente, dietro regolare retribuzione, con l’ausilio di attrezzature e mezzi meccanici procurati dalla S.E.B.I., alle opere di sbancamento per la trasformazione della macchia in superfici coltivabili, dopo di che, a ciascuno, sarebbe stato assegnato un appezzamento (due o tre ettari, secondo la composizione del nucleo famigliare), dove coltivare specialmente tabacco, salvo piccole aree da impiegarsi per differenti varie colture destinate alle occorrenze domestiche.

Nel frattempo, con oneri parimenti a suo carico, la S.E.B.I. metteva a dimora molte migliaia di ulivi e vaste estensioni di viti, patrimoni che, poi, sarebbero passati in gestione, non ai coloni, bensì ai massari, cioè i responsabili delle preesistenti masserie acquisite dai privati e, in certo qual modo, fiduciari della società neo proprietaria.

In parallelo alla trasformazione dei terreni, si realizzavano stalle, silos, un frantoio, serbatoi per l’acqua potabile, uno stabilimento vinicolo e una grande manifattura, su tre piani, per la lavorazione del tabacco.

Veniva in tal modo a sorgere o nascere l’insediamento o borgo o piccolo paese di Monteruga, richiamato nel titolo di queste note.

Dopo essere stata dotata, oltre che delle strutture operative prima menzionate, anche di una trentina di abitazioni per i coloni arrivati da fuori e provvisoriamente sistematisi nelle vecchie masserie (senza contare quella, con qualche confort aggiuntivo, a uso del fattore) e della scuola, Monteruga arrivava a rappresentare una realtà funzionale, residenziale e di vita laboriosa, umile e insieme civile. Vi risiedevano, fisse, circa duecentocinquanta/trecento persone, entità che poteva lievitare nei momenti di concentrazione dei raccolti e/o delle varie attività lavorative.

Le case erano composte di due stanze, con servizio igienico e giardinetto sul retro, erano servite da impianto elettrico e si rivelavano, con certezza, maggiormente vivibili rispetto all’alloggio, sotto forma di angusto monolocale, a disposizione di ogni singolo colono nelle masserie.

Nella fase finale del cantiere di edificazione, nel borgo sarebbe sorta anche una chiesetta, dedicata a S. Antonio Abate, che c’è ancora e, anzi, rappresenta la struttura conservatasi meglio.

Volendo tracciare una carta geografica più ristretta e determinata, se l’Arneo si poneva, nell’insieme, alla stregua di fulcro, ideale e virtuale abbraccio, fra tre provincie, si può osservare come anche Monteruga detenesse, e annoveri pure oggi, una polivalenza di riferimento.

Sul piano della viabilità stradale, essa si affaccia, difatti, sul rettilineo provinciale che da S. Pancrazio Salentino (Brindisi) corre in direzione di Torre Lapillo di Porto Cesareo, esattamente all’altezza del Km.7, punto mediano dell’arteria.

Dal lato meramente amministrativo, il suo territorio ricade, invece, nel feudo del Comune di Veglie (Lecce), anche se tale centro abitato si trova più distante, cioè a quattordici chilometri.

Tuttavia, per estrema precisione, va annotato che una piccola porzione dell’agro dove insiste il borgo di Monteruga, di là da un certo portone o arco del perimetro edificato, riguarda il territorio di Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo, quest’ultima località, da alcuni decenni Comune autonomo, prima, a sua volta, frazione di Nardò.

A comprova del richiamato spicchio di territorio con differente competenza o appartenenza, è sufficiente rilevare che, a brevissima distanza, poche centinaia di metri, da Monteruga, è situato il grande circuito o anello o pista per prove e collaudi di autovetture, di pertinenza della casa automobilista tedesca Volkswagen, noto come Pista di Nardò.

Infine, sul piano religioso, Monteruga faceva capo alla parrocchia, incardinata nell’arcidiocesi di Brindisi – Ostuni, di Guagnano, località distante, all’incirca, dieci chilometri.

Non suonino fini a se stessi e rasentanti la pignoleria, gli elementi di dettaglio anzi elencati, giacché, unicamente alla luce di determinati particolari, è dato di conferire ancoraggio e spiegazione logica a talune vicende, soprattutto a un episodio, vissute, in decenni ormai trascorsi ma non lontanissimi, dalla comunità già stanziale di Monteruga e di cui si farà rievocazione più avanti.

Nata all’insegna, con i buoni auspici e sotto l’effetto di un poderoso e, perché no, benemerito stimolo impresso dalle autorità governative, nella pur delicata parentesi di transizione dello Stato dal regime monarchico a quello repubblicano, in altre parole fra la fase conclusiva dell’ultima guerra e il primo lustro immediatamente successivo, la realtà di Monteruga avrebbe dovuto recare tutti i presupposti per una lunga, interessante e proficua vita.

Si poteva, addirittura, intravvedere un suo positivo influsso sulle comunità tradizionali limitrofe, specie quelle di dimensioni limitate, che incedevano, indubbiamente, su binari di sviluppo sociale a scartamento ridotto, con traversine di povertà, indigenza e arretratezza più evidenti e accentuate.

Invece, non è dato di sapere come, forse per un’imperscrutabile e misteriosa nemesi storica, forse semplicemente sulla scia dei corsi e ricorsi delle cose, nonostante l’apparente ordinata gestione e amministrazione complessiva, la giovinezza del sito, intesa come buona salute, andò avanti a malapena per un quarto di secolo, un trentennio a voler abbondare.

Epilogo, fra il 1970 e il 1980, in concomitanza con l’abbandono, da parte della mano pubblica, del complesso, già fatto oggetto d’ingenti investimenti, e il ritorno del bene in testa a privati, purtroppo senza, almeno sinora, nessuna ipotesi o prospettiva concreta di rilancio di Monteruga e di una diversa destinazione d’uso, l’insediamento finì con lo svuotarsi del tutto.

E, da un pezzo, sopravvivono esclusivamente le tracce dei suoi edifici, manufatti, abitazioni, esercizi lavorativi, pochi gli immobili ancora integri, in prevalenza, invece, cadenti e/o diroccati e saccheggiati da mani incivili quando non vandaliche.

Per la precisione, un’idea di accettabile resistenza e mantenimento si riscontra unicamente nelle strutture del grande magazzino per la lavorazione del tabacco e della chiesetta.

Risultato, in sintesi d’immagine, un paese fantasma.

Si ricava la sensazione che nessuno abbia il desiderio o la volontà, non dico d’interessarsi, ma neppure di accostarsi a ciò che in quella plaga c’è stato e di cui, comunque, rimangono chiari segni e testimonianze materiali e tangibili ancora fresche.

Insomma, solo silenzio assoluto, in ogni senso, e abbandono.

Anche attraverso i moderni mezzi di comunicazione e d’informazione, stampa e web, sono rarissime le occasioni in cui si parla di Monteruga.

Del resto, con la privatizzazione, è venuta a mancare la vicinanza delle amministrazioni locali contermini, in particolare del comune di Veglie competente per feudo; infine, partiti i fedeli, è cessata anche la presenza da parte della Chiesa.

Pochi e occasionali riferimenti si riscontrano in internet sotto la voce “Monteruga”, ove si eccettuino alcuni recenti saggi e/o articoli e due libri, uno a firma di Michele Mainardi e l’altro pubblicato da Adriana Diso.

Si esaurisce qui la trattazione espositiva intorno a Monteruga, dalla nascita, alla sua purtroppo breve esistenza attiva e alla fine.

E, però, intende andare avanti l’applicazione analitica dello scrivente, da osservatore e narrastorie, con l’attenzione e la suggestione interiore spostate e orientate verso una serie di figure fisiche, esattamente due nuclei famigliari fra loto molto vicini, marittimesi d’origine, perciò compaesani, che, a suo tempo, hanno a lungo vissuto a Monteruga, ivi attraversando, da protagonisti di primo piano o testimoni prossimi e coinvolti, un’intensa serie di avvenimenti ed eventi.

Gli sposi di Monteruga

Nella natia Marittima, lo scrivente, classe 1941, iniziò piccolissimo, appena dopo l’ascolto degli iniziali accenni/riferimenti a tata (papà), mamma, nonni, a sentir parlare, talvolta, di trappiti (frantoi oleari), parmenti (stabilimenti vinicoli), tabacco (coltivazione delle relative piante a foglie verdi) e fieu (accezione, la più strana di tutte e, per ciò, a lungo rimasta per lui misteriosa e senza significato).

Si trattava di voci o echi, con associate immagini di gruppi di compaesani, anche cospicui, che lasciavano il luogo d’origine, in pratica emigravano, spostandosi temporaneamente in aree distanti (Brindisino, Tarantino, Basilicata). A ciò indotti, dal bisogno di accedere a opportunità lavorative meno precarie, con i cui proventi far fronte alle ordinarie necessità famigliari e, possibilmente, mettere da parte qualche risparmio che sarebbe stato poi utilizzato per preparare il corredo (dota) per le figlie femmine e costruire una nuova casa (frabbicu) a beneficio dei discendenti maschi che dovevano sposarsi.

Già avanti rispetto a detta, precocissima esperienza del narratore, nell’ambito della minuscola comunità marittimese, esistevano due determinati nuclei o focolari, che, di qui in poi, concorrono indicativamente ad animare le presenti note.

Il primo, dal cognome del capo famiglia A., nella sua massima composizione, sarebbe giunto ad annoverare otto membri viventi (più due nati morti o deceduti subito): Costantino e Ttetta (Maria Concetta) i genitori, Adele, Floriana, Clementina (detta Tina), Elvira, Settimia e Maria (quest’ultima, venuta alla luce proprio a Monteruga), le figlie, ben sei.

Due particolari sui nomi di battesimo, nello stretto rispetto delle usanze e tradizioni dei tempi passati: Floriana, a voler perpetuare l’appellativo del nonno paterno, Settimia, invece, a rimarcare che era, esattamente, la settima creatura venuta al mondo fra quelle mura domestiche.

Il secondo nucleo, dal cognome del capo famiglia P., comprendeva, da parte sua, i genitori Cosimo e Isabella e cinque figli: Attilio, Rita, Luigi (Gino), Emilio e Maria.

La famiglia A., volle porsi sull’esempio di due/tre altri gruppi di concittadini che già avevano preso l’iniziativa di lasciare Marittima e andare a vivere in masseria (fra S. Pancrazio Salentino, Veglie e Torre Lapillo).

Cosicché, attirata dalla prospettiva di attività lavorative sicure e continue (quanto all’uomo, nelle operazioni di bonifica e, una volta, le medesime, esauritesi, nelle coltivazioni agricole dirette, in primis il tabacco; circa le donne, in numero progressivamente crescente man mano che le figliole si facevano più grandi, dall’opportunità, non meno importante e redditizia, dell’impiego per tre/quattro mesi all’anno nella manifattura tabacco), fu la prima a partire, si era ancora in guerra, nel 1943, sistemandosi inizialmente nella masseria “Ciurli” e, in seguito, nelle nuove e più confortevoli abitazioni del borgo vero e proprio di Monteruga.

Analogo passo, a distanza di qualche anno, dopo un’esperienza di “prova” maturata dal giovane Gino, chiamato a lavorare da una compaesana, già loro vicina di casa, che dimorava da qualche tempo in una masseria, compì pure la famiglia P.

Nonostante l’impegno per l’adattamento nella nuova realtà, le prove della fatica e anche alcuni tristi eventi che sopravvennero colpendoli direttamente o indirettamente, non ebbero mai a pentirsi della scelta, i due gruppi di marittimesi, anzi erano contenti, si sentivano più liberi e aperti, in confronto ai ristretti limiti delle relazioni sociali e interpersonali nel paesello natio.

Per gli adulti c’erano le partite a carte sotto i portici coperti o nell’osteria – bottega di mescita del vino (puteca); riguardo specialmente ai giovani, in masseria, e ancor meglio a Monteruga, era loro dato agio di avvertire più ampi orizzonti, di crescere e di arricchirsi dentro, attraverso i contatti con i colleghi/amici emigrati, originari di altre diverse piccole località del Basso Salento (Diso, Vitigliano, Botrugno, S. Cassiano, Scorrano, Galatina).

Oltre al lavoro, anche duro, vi erano spazi per frequentazioni, svaghi, amicizie, sorrisi, affetti e amori; saltuariamente, balli in famiglia sulle note del grammofono, oppure, allargati, all’aperto, seguendo i ritmi dal vivo di complessi musicali o orchestrine che qualcuno dei residenti, con conoscenze nel settore, riusciva a portare a Monteruga.

In un’occasione, nel borgo, arrivò e si esibì addirittura il rinomato Gran complesso bandistico “Maestro Carlo Vitali” di Bari.

Fin qui, un quadretto in linee generali, ma limitato a taluni, ancorché tangibili, aspetti.

Nei giorni scorsi, ho voluto incontrare quattro degli attori protagonisti dell’epopea, a voler dire esperienza concreta e reale, di Monteruga, viventi, attivi e lucidi: Floriana ed Elvira A., insieme con i rispettivi mariti, Gino ed Emilio P. (innamoramento, fidanzamento e, in un caso, anche celebrazione del matrimonio, avvenuti proprio nel minuscolo borgo).

A proposito delle coppie come sopra formatesi, Emilio ha tenuto a rilevare che, pur essendo più giovane, è stato lui, per primo, a mettersi con Elvira e, solamente dopo, il fratello Gino, ad allacciare rapporti con Floriana.

All’atto delle nozze, la sequenza temporale si è però rovesciata; per la precisione, gli sposi più anziani, per pronunciare solennemente il “Sì”, hanno fatto ritorno nella natia Marittima, mentre Elvira ed Emilio (guarda la combinazione, due nomi con le medesime iniziali) hanno voluto, a ogni costo, coronare il loro sogno a Monteruga, il 1° maggio 1960, in quella semplice chiesetta, facendo convenire lì, dal luogo d’origine, una vasta schiera di altri famigliari e parenti.

V’è una bella fotografia, ovviamente in bianco e nero, che immortala l’evento, con un piccolo mondo antico, trasferitosi, per festeggiarlo, nel piccolo mondo nuovo di Monteruga.

A benedire le nozze, una figura assai benvoluta dalla comunità monterughese, don Giovanni Buccolieri, per tutti Papa Nino, originario di S. Pancrazio Salentino, a lungo preposto spirituale a Guagnano, prima da vice parroco e poi da parroco, e in mezzo alla gente del piccolo borgo agricolo da poco inaugurato.

Papa Nino si distingueva per la sua vicinanza e le premure all’indirizzo dei poveri e disadattati; si ricorda che, in un’occasione, arrivò a prelevare “furtivamente” un paio di scarpe (forse appartenenti a una persona abbiente) che erano nella bottega del padre calzolaio per una riparazione, per passarlo a un miserabile sofferente che era perennemente a piedi nudi.

Emilio, poco tempo dopo l’emigrazione da Marittima a Monteruga, si era arruolato in Marina, spesso si trovava di stanza a Taranto e faceva su e giù, per vedersi con la fidanzata, a cavallo di una Vespa (esiste un’altra istantanea, invero non comune in quell’epoca, con i due innamorati in sella allo scooter, a Monteruga, e, sullo sfondo, sorridente, Maria, la sorella di Emilio).

In tema di fidanzati e mogli, i quattro amici intervistati mi hanno anche riferito del terzo figlio P., Attilio, il maggiore, il quale, nei primi anni cinquanta, da poco giunto a Monteruga e pur avendo una zita (fidanzata) al paese natio, s’invaghì di un’altra Maria, appartenente a una famiglia terza, quella di un massaro del borgo: quest’ultimo non era per niente favorevole al rapporto della figlia con un “comune” colono, sicché la coppia si determinò a compiere la classica fuitina, sposandosi rapidamente e restando a vivere, come a distanza di tempo avrebbero fatto anche Gino e Floriana, nella natia Marittima.

Ecco, ora, le note non liete, per non dire tristi e dolorose, accennate prima.

Nel 1946, a ventuno anni, dopo una repentina e fulminante malattia, nel giro di otto giorni, venne a mancare, a Marittima, dove si era temporaneamente recata insieme con una sorella, Adele, la più grande delle sei A.

Nel 1954, cessò di vivere, a Monteruga, anche il genitore Costantino A., pure lui ancora relativamente giovane, le cui spoglie furono sepolte nel cimitero di Porto Cesareo, in Comune di Nardò, e tale destinazione finale, per la circostanza che il punto di Monteruga su cui sorgeva l’abitazione della famiglia A. ricadeva in quello spicchio di area rientrante, precisamente, nei confini comunali neretini.

Peraltro, in seguito, a distanza di una dozzina d’anni, i resti di Costantino A. furono trasferiti da Porto Cesareo al camposanto di Marittima, a cura della vedova Ttetta e con l’ausilio, io ero completamente all’oscuro di tal episodio, di mio padre Silvio, già a lungo impiegato all’anagrafe e Ufficiale dello Stato Civile e dunque, diciamo così, esperto in siffatto genere di pratiche.

Infine, pressappoco nella metà degli anni cinquanta, a Monteruga, rimase vittima di un incidente sul lavoro il giovane marittimese, lì emigrato, Pippi, che faceva il trattorista.

Formavano un insieme di belle ragazze le sei (a un certo punto, purtroppo, rimaste in cinque) sorelle A., come si può vedere da un’altra fotografia.

Certamente, non restavano inosservate; mi è stato detto, da Elvira, che, quando, in mancanza ancora della chiesa a Monteruga, si recavano insieme a piedi, per ascoltare la Messa, a S. Pancrazio salentino (quattordici chilometri, fra andata e ritorno), sovente qualche abitante del paese, al loro passaggio, commentava: “Vardàti, ce belle piccinne ne manda Monteruga”(osservate che belle ragazze arrivano da Monteruga).

Oltre ai lavori in campagna e nella manifattura tabacco, le giovani A. si occupavano di altre attività, erano divenute esperte di cucito e ricamo (Clementina detta Tina, sartoria, Elvira e Floriana, nell’ordine, tombolo e telaio, con esatti attrezzi di legno, a tutt’oggi conservati, costruiti da un abile falegname di S. Pancrazio Salentino).

Avevano un discreto numero di clienti, non solamente a Monteruga, ma, pure, nelle località contermini.

Non a caso, la loro abitazione era denominata la casa delle mescie (maestre).

In punto, per mostrare il significato del termine dialettale fieu richiamato prima, a lungo rimasto misterioso per l’infante Rocco.

Fieu sta per feudo, da intendersi nell’accezione di contrada o comprensorio o grande estensione di terreni. I marittimesi di sessanta/settanta anni fa, specie le donne, partivano dal paese per lu fieu, nell’Alto Salento, per la campagna di raccolta, a mano, delle olive, che si protraeva lungo un arco stagionale di due/tre mesi.

Nell’intento di completare appieno il mio giro d’orizzonte propedeutico alla stesura delle presenti note, in aggiunta ai vari dati raccolti qua e là e alle confidenze dirette dei citati quattro amici e compaesani già vissuti a Monteruga, ho avvertito la necessità di compiere personalmente una visita materiale all’interno del borgo.

È stato, invero, un giro veloce, sotto un cielo grigio e, tuttavia, sufficiente a farmi avvertire e assimilare una piccola catena di suggestioni che esclusivamente il contatto materiale poteva lasciare scaturire ed emergere.

Non mi soffermo sulla descrizione delle strutture edificate che mi si sono parate innanzi agli occhi in fedele aderenza con quanto già trovato descritto, unico particolare di novità un grande disegno a colori vivaci, moderno, tipico dell’oggi, sulla parete interna di una delle abitazioni utilizzate dai coloni.

Con lo sguardo, invece, ho raggiunto, soffermandomi, una collinetta che si erge a breve distanza del borgo, il “monte” la definizione datale dei residenti, su cui, stando al racconto di Floriana ed Elvira, durante le parentesi di svago, erano solite radunarsi compagnie di ragazze e giovani, al fine di cogliere fiori di campo e… sognare.

Dalle medesime fonti, ho anche sentito che, dalla sommità, durante le giornate terse, si scorgeva non soltanto la vicina distesa dello Ionio, ma anche, in direzione sud, il campanile del Duomo di Lecce.

Mi piace e, nello stesso tempo, mi pare doveroso, terminare questo cammino di scrittura dando sparute righe di spazio alla quiete, pace assoluta, aleggiante e imperante nel cuore, che, per sé, non cesserà mai di battere, della minuscola Monteruga, sensazione notevolmente dominante in confronto a tutti i restanti elementi posti d’intorno e a contorno, vuoi che siano semplicemente opera della natura, vuoi che rappresentino frutti dell’attività umana che una volta vi pulsava.

E il silenzio, nei suoi contenuti più profondi, a parer mio, può significare anche storia che travalica il tempo.

Rocco Boccadamo

Alessano

Maglie – Leuca, zoom sul secondo lotto

Una passeggiata immaginaria lungo il secondo lotto del tratto sud della nuova Maglie -Leuca, pensato per uscire dai centri abitati di Montesano , Lucugnano, Alessano, Montesardo e Gagliano

di Lorenzo Zito

Corridoio plurimodale adriatico.

Tecnicamente, viene chiamata così la nuova Strada Statale 275 che, come abbiamo avuto modo di raccontarvi sugli scorsi numeri, sta iniziando a snodarsi, da nord verso sud, con il primo lotto (da Maglie a Montesano) che è già a tutti gli effetti un cantiere aperto.

Oggi faremo uno zoom sul secondo lotto, quello tra Andrano/Montesano e Santa Maria di Leuca.

L’ultimo passaggio burocratico di dominio pubblico a riguardo, poche settimane fa, ha visto i sindaci di Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Specchia, Tiggiano e Tricase (i centri che saranno interessati dai lavori del secondo lotto) incontrarsi, assieme ad alcuni tecnici Anas, presso Palazzo Adorno a Lecce.

Un tavolo promosso dal presidente della Provincia, Stefano Minerva, per fare il punto sulle delibere di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica da parte dei singoli consigli comunali, in attesa di passare dalla progettazione esecutiva dell’opera al bando per l’assegnazione dei lavori.

L’idea, quindi, è quella di accompagnarvi in una passeggiata immaginaria lungo il nuovo tragitto lungo circa 19km che, secondo le previsioni, dal giorno in cui verrà cantierizzato (non prima di un anno e mezzo/due), richiederà circa 1350 giorni per essere portato a termine (poco più di 3 anni e mezzo).

Per una spesa, riferita ai soli lavori, di 140 milioni di euro.

CIÒ CHE NON È STATO

Brevemente ricordiamo che, dopo l’annullamento in autotutela da parte di Anas (nel 2016) della precedente gara (indetta nel 2009), furono prese in considerazione tre possibili alternative.

Scartate le prime due (dette Alternativa Est e Alternativa Ovest, con riferimento al lato da cui circumnavigare Tricase), fu scelta la cosiddetta Alternativa 3, che è quella che andiamo qui a illustrare, descritta dagli studi come quella con performance migliori dal punto di vista ambientale e funzionale, nonché per la sostenibilità dell’opera.

Va ricordato, inoltre, come il progetto inizialmente proposto da Anas prevedesse una statale a due corsie per senso di marcia (quindi quattro corsie) da Maglie sino a Leuca.

Soluzione che è stata conservata per il solo lotto nord e scartata per quello a sud, non solo per ridurne l’impatto ambientale ma anche per rispondere adeguatamente alla vera priorità dell’opera in questo tratto: portare il traffico verso il Capo di Leuca fuori dai centri abitati di Montesano, Lucugnano, Alessano, Montesardo e Gagliano, tutt’oggi tagliati in due dalla SS275.

Ultimo (ma non ultimo) l’elemento rifiuti: il nuovo progetto toglie Anas dall’imbarazzo delle discariche abusive emerse lungo il vecchio percorso tra Alessano e Tricase.

La scelta di allontanarsi da quelle aree ha un duplice effetto: da un lato scongiura il rischio di un sequestro dell’opera da parte della magistratura, dall’altro ha del tutto distolto i riflettori dal tema bonifica.

CIÒ CHE SARÀ

Eccoci allora al tracciato stradale che partirà, in direzione sud, dallo svincolo di Montesano-Andrano (nella mappa in basso in rosso).

Una lingua di asfalto con una carreggiata a due corsie, una per senso di marcia, costituita per il 71% circa da tratti in rilevato, per il 24,5% da tratti in trincea e per la restante parte, da opere in sottopasso (3.5%) e in sovrappasso con viadotti e ponti (0.4%).

22 curve, 28 rettifili, 9 intersezioni e 6 immissioni/diversioni per un percorso tecnicamente suddiviso in cinque tratti (che, come sta accadendo col primo lotto, non saranno realizzati all’unisono, ma con cantierizzazioni indipendenti, uno dopo l’altro).

Un dato interessante per gli amanti dei numeri, e non solo, ci arriva dallo studio dei volumi di traffico effettuato in fase di progettazione su alcuni punti nevralgici per la viabilità locale.

Eclatante il tratto di 275 tra Botrugno e San Cassiano, che in un totale di due ore (la somma dell’ora di punta mattutina e di quella serale) conta il transito di ben 2.300 mezzi. Interessante anche il rilievo della tangenziale di Tricase (“Cosimina”) dove nei 120 minuti più intensi passano più di 1.200 veicoli.

DA DOVE PASSA

Il rischio di appesantimento dei flussi sulla “Cosimina” è uno degli elementi che fecero cadere l’ipotesi dell’Alternativa Est (che avrebbe utilizzato proprio questa strada per il passaggio della nuova statale).

Ad oggi tuttavia, pur non inglobando il nuovo tracciato, è previsto che la tangenziale di Tricase venga raggiunta dalla Maglie-Leuca.

Va detto che la nuova opera smetterà, innanzitutto, di correre lungo quattro corsie già nel tratto finale del primo lotto.

A nord di Montesano, in prossimità di DFV, la strada si staccherà dal tracciato esistente, si ridurrà ad una corsia per senso di marcia ed eviterà l’abitato montesanese passandovi ad est, tra le campagne di Castiglione d’Otranto (vicino al campo sportivo) per arrivare ad un bivio.

Da un lato si continuerà a viaggiare per Leuca (lungo il secondo lotto), dall’altro partirà un braccio, anch’esso del tutto nuovo, destinata al traffico per e da Tricase.

Questa lingua di strada condurrà nella zona industriale tricasina, lasciandoci in località Serrafica, proprio alle porte della tangenziale Cosimina.

L’ultimo lembo del primo lotto, insomma, che porterà anche all’abitato di Montesano, sarà a lingua di serpente.

Ma questa è un’altra storia, chiamata “Lotto 1”.

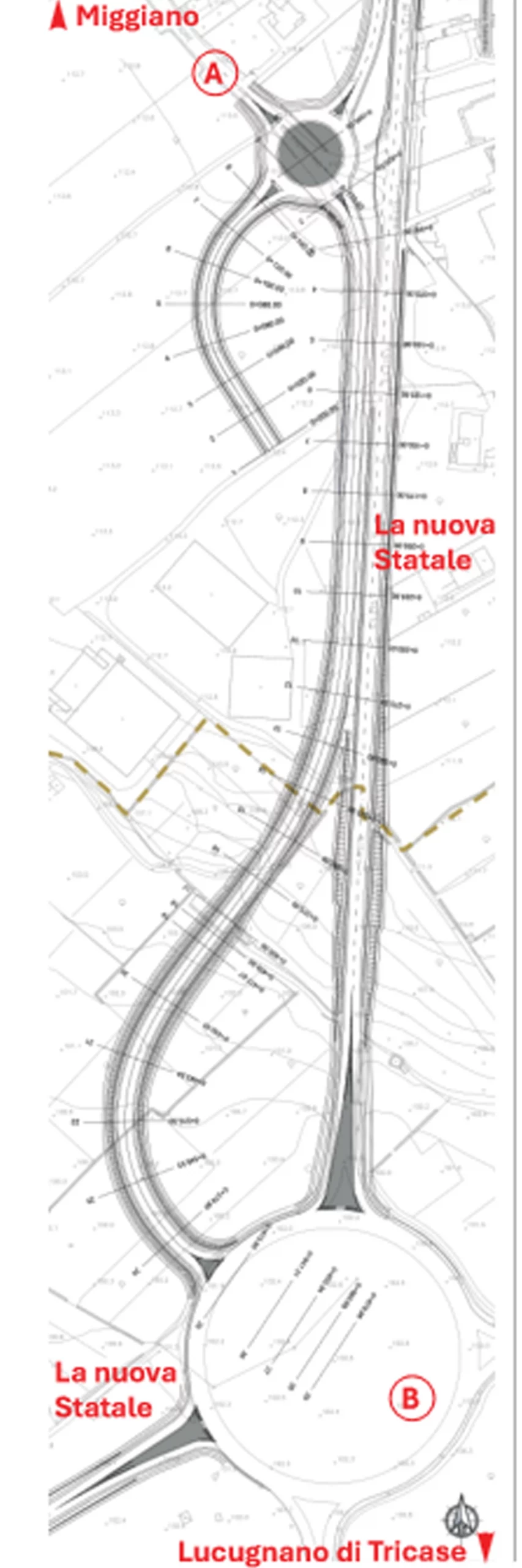

SVINCOLO 1: LA ROTATORIA DI LUCUGNANO TORNA UTILE

Il secondo lotto conta 9 svincoli (numerati sulla mappa in alto) ed inizia ad est della stazione di Montesano-Miggiano-Specchia.

Si riallaccia subito al vecchio percorso, ricalcandolo fino alla mega rotatoria di Lucugnano.

Qui lo svincolo 1 (pianta in basso) sarà in adeguamento alle uscite esistenti: permetterà di entrare a Miggiano da via Padre Pio (A) e di raccordarsi alla viabilità della zona industriale tramite la famigerata (per dimensioni) rotatoria (B).

SVINCOLO 2: TRA LUCUGNANO E SPECCHIA

A questo punto il nuovo tracciato si discosta dal precedente: la 275 non prosegue più in direzione dell’area artigianale lucugnanese, ma si addentra nelle campagne.

La circumnavigazione della frazione avviene dal lato ovest, avvicinandosi ai capannoni calzaturieri della famiglia Sergio, in strada comunale Rivola, ed incrociando la Specchia-Tricase.

Proprio qui, in prossimità de “La Caiaffa”, sorge il secondo svincolo: “Lucugnano ovest”.

SVINCOLO 3: TRA L’AUDITORIUM E FILOGRANA

Lasciatasi alle spalle la terra di Girolamo Comi, la nuova 275 torna a calcare il vecchio tracciato prima di arrivare sul suolo di Alessano.

La statale si ricongiunge con la strada esistente, a poco più di cento metri dall’Auditorium Benedetto XVI, scavalca la strada vicinale Santa Caterina e ci conduce allo svincolo 3: sul già esistente incrocio con la SP 184, la strada del Gonfalone, lungo la quale si incontra anche il nuovo stabilimento calzaturiero di Antonio Sergio Filograna.

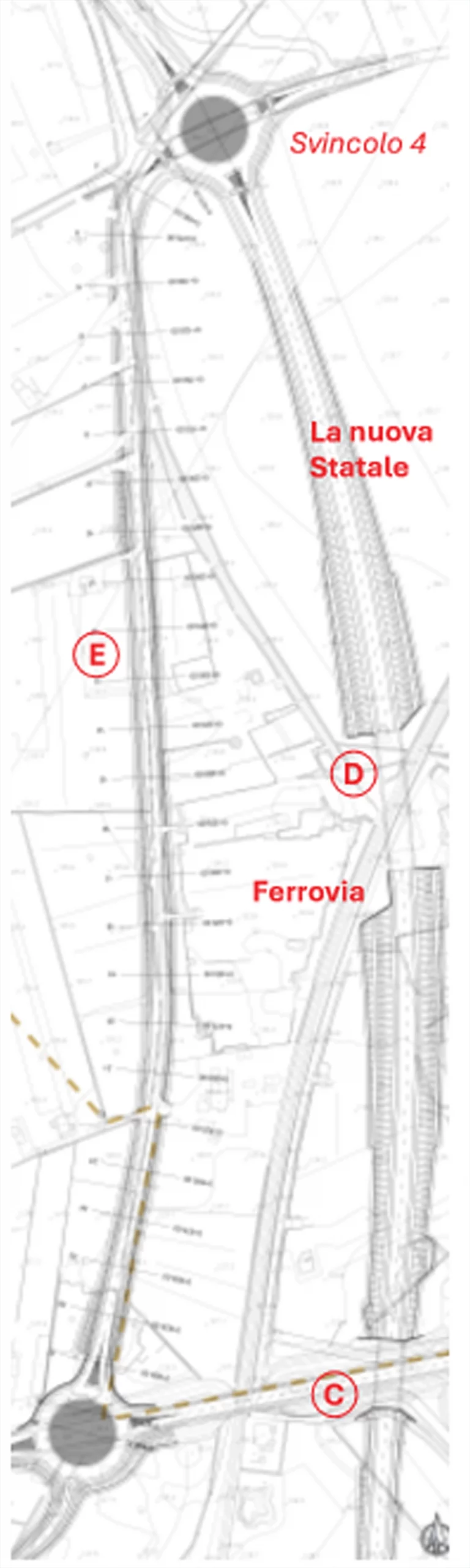

SVINCOLO 4: TRA LE CAVE IN DIREZIONE TIGGIANO

La nuova 275 cambia di nuovo rotta.

Stavolta, rispetto al vecchio tracciato, si spinge ad est, addentrandosi in zona Matine per non entrare più negli abitati di Alessano e Montesardo.

Lo svincolo 4 è quello di Tiggiano.

Sorgerà in zona Tagliate, lungo l’arco che la statale andrà a comporre con una carreggiata del tutto nuova.

L’uscita si collocherà a poche centinaia di metri in linea d’aria dalla stazione ferroviaria tiggianese.

SVINCOLO 5: ALESSANO – CORSANO E LA FERROVIA

Tra il quarto ed il quinto svincolo si snoda una trama stradale alquanto articolata, che conta anche la presenza dei binari ferroviari. Torna utile un ulteriore zoom sulla zona: pubblichiamo (in basso) il progetto dello svincolo 5, cui si arriva uscendo dal territorio di Tiggiano.

Qui la statale incrocerà la provinciale 80 Alessano-Corsano (C).

Per scongiurare l’intersezione coi binari verrà realizzato un sottopasso (D).

Per le uscite, quindi, sorgerà una viabilità ai lati della carreggiata.

Come mostra la mappa (la prima in alto), ci saranno due nuove rotatorie sulla Alessano-Corsano.

Quella ad est dell’attuale dosso convoglierà il traffico anche lungo la provinciale 188, la strada con cui il Capo di Leuca ha preso confidenza nel periodo del senso unico di marcia lungo via Regina Elena a Corsano.

Alla rotatoria ad ovest invece, lato Alessano, si aggancerà anche una nuova bretella (E), una lingua di asfalto che la metterà in comunicazione con il precedente svincolo, quello di Tiggiano.

SVINCOLO 6: CI PORTA DA DON TONINO

Rotolando verso sud, tangendo ma non toccando l’abitato corsanese, la nuova Maglie-Leuca entra in contatto con la provinciale 210.

È la strada che gli alessanesi percorrono per raggiungere la splendida Marina di Novaglie.

Lo svincolo 6, da cui inizia il quarto tratto di questo stralcio, si collocherà in aperta campagna ma molto vicino al cimitero di Alessano (quindi alla tomba di Don Tonino Bello, meta di considerevole turismo religioso); in prossimità della strada che si arrampica su Montesardo ed a pochi metri dall’incrocio con la Corsano-Gagliano, che sarà servito da una nuova e più sicura rotatoria.

SVINCOLO 7: TRA LA SUD SALENTO E LA STAZIONE DI GAGLIANO

Il percorso continua sinuoso attorno ai centri abitati, evitando San Dana (frazione di Gagliano) ed andando a ricalcare un pezzo del già esistente tracciato della sp81 tra Corsano e Gagliano.

In prossimità del curvone prima del distributore Apron, la provinciale diventerà per alcune centinaia di metri la nuova 275.

Salvo poi dividersi nuovamente con una virata ad ovest prima di Gagliano: la nuova carreggiata incrocerà ancora i binari, sfiorerà il calzaturificio Sud Salento e, avvicinandosi alla stazione di Gagliano, taglierà la vecchia 275.

Proprio da questo incrocio tra vecchio e nuovo prenderà vita lo svincolo 7 “Gagliano del Capo nord”.

SVINCOLO 8: CASTRIGNANO DEL CAPO (E PATÙ)

A questo punto la strada correrà tra l’abitato gaglianese e quello di castrignanese.

Sarà permesso uscire allo svincolo 8 “Castrignano del Capo”. Ci troveremo, in pratica, sulla sp 351: da un lato ci dirigeremo a Castrignano del Capo (o a Patù), dall’altro entreremo a Gagliano da sud (cimitero e nuovo Eurospin).

SVINCOLO 9: DE FINIBUS TERRAE

Non è finita: c’è il quinto ed ultimo tratto che, costeggiando Salignano con un’opera del tutto nuova e viaggiando a sinistra (ad ovest) del vecchio tracciato, ci condurrà all’ultimo svincolo, il numero 9: “Gagliano del Capo – sud”.

Siamo alle porte di Santa Maria di Leuca, il punto in cui già oggi la 275 si passa il testimone con un’altra statale, la 274 Gallipoli-Leuca.

È qui, con un adeguamento dell’intersezione esistente, ai confini della terra, che è attesa una delle opere più discusse della storia del Salento.

È qui che, si spera presto, termineremo di fantasticare su questo tracciato che immaginiamo da oltre 30 anni.

Approfondimenti

Ulivi e vigneti: secoli di storia che non devono finire con la xylella

di Hervé Cavallera

Chi nel corso della storia visitava il Salento rimaneva colpito dalla distesa di olivi e dalla qualità dell’olio, su cui nel Settecento ben si intratteneva il gallipolino Giovanni Presta (1720-1797), del quale nel 1988 e nel 1989 ho ripubblicato le opere.

Accanto all’olio ecco aggiungersi la produzione del vino, tra cui di particolare pregio è il “primitivo”, il cui nome risale a don Francesco Filippo Indellicati (1767-1831) di Gioia del Colle, il quale ritenne che un particolare vigneto della sua terra si potesse già vendemmiare ad agosto.

La distesa degli oliveti e dei vigneti è stata da sempre un grande spettacolo di bellezza, spettacolo che, al tempo stesso, veniva a simboleggiare due elementi fondamentali nella nostra vita: l’olivo, rappresentando il rinnovamento e la forza vitale; la vite, il benessere e l’abbondanza.

L’olivo, inoltre, è stato sempre inteso come simbolo di pace.

Da tempo la distesa di olivi non è più tale. A partire dal 2013 la Xylella ha distrutto migliaia e migliaia di alberi d’olivo e l’infezione, che ha in primo luogo investito il Salento, si è col tempo estesa sino alla Terra barese.

Così chi percorre le nostre campagne non può che constatare la tristezza degli oliveti in rovina e moltissimi alberi sono stati sradicati. Si è avuto pertanto un eccezionale danno sia ambientale e socio-economico sia storico-paesaggistico.

Alberi plurisecolari sono stati distrutti e la produzione di olio ne ha pagato le conseguenze, non solo con l’aumento del prezzo per quello esistente, ma anche con l’importazione di olio proveniente da altre parti del mondo.

Non è questa la sede per soffermarsi sulla provenienza del batterio e sul modo su cui l’epidemia è stata affrontata, sicuramente sottovalutandola e intendendola come un fenomeno locale, con devastanti conseguenze soprattutto per il Salento ma anche – di conseguenza – per la Puglia in generale.

E la questione non è del tutto chiusa, nonostante qualche studioso sostenga che il peggio è passato e che si può andare incontro alla graduale ripresa, che comunque comporterà non poco tempo data la qualità e quantità del disastro.

E non è finita. Mentre ancora non si riesce a uscire dal malanno, ecco che si annunzia un altro. Un ceppo della Xylella fastidiosa tende a colpire non solo alberi come le querce, i mandorli e gli oleandri, ma anche le viti e pare che nel Barese alcuni vigneti di uva da tavola siano risultati infettati dal batterio, aprendo un altro drammatico scenario.

Sembra di assistere allo sfasciarsi di una tradizione millenaria: la forza vitale (l’olivo) viene meno e dilegua il benessere (i vitigni).

È la realtà di un presente frantumato che non riesce a far fronte con lucidità alle novità che irrompono e devastano e rendono incerta quella che era una garanzia plurisecolare.

La pace come gli olivi viene meno e si estende la violenza sotto forme diverse, mentre si è incapaci di ogni saggio controllo. Tale potrebbe essere una metafora del nostro tempo, una trasposizione simbolica di immagini che rappresentano la situazione dell’esistente.

NON E’ TEMPO DI CONTRAPPOSIZIONI

Al di là di questa considerazione sul mondo che viviamo, resta, prosaicamente si potrebbe forse dire, il problema dell’immediato, che è quello di un’epidemia che ha colpito gli olivi e che rischia di estendersi con altrettanta pericolosità sui vitigni.

E l’affrontare la battaglia spetta ai politici, agli studiosi, agli esperti. E tutti devono agire in una comune simbiosi, ben sapendo che in gioco sono più cose: la bellezza delle campagne, la qualità (dei prodotti), l’economia (il guadagno che si ricava dall’olio e dal vino).

Ma sono anche in gioco l’avvedutezza di coloro che gestiscono la cosa pubblica e le conoscenze tecniche e scientifiche di tanti specialisti.

E devono venir meno le contrapposizioni, soprattutto quelle che impediscono dei piani organici aperti però a continua verifica. Non si deve dimenticare che nel passato non lontano si è considerata la diffusione della Xylella fastidiosa un mero fenomeno locale, trascurando peraltro il fatto che, se anche così fosse stato, il danno non sarebbe stato comunque insignificante.

Come accade che ci siano tuttora pareri diversi intorno all’abbattimento delle piante. Per questo bisogna non solo studiare come arginare e bloccare la diffusione del batterio, ma occorre valutare continuamente gli interventi e modificarli secondo la bisogna.

E non sono sufficienti, per quanto necessarie, unità operative provinciali e regionali. È opportuno che la questione sia portata a livello più alto e superi le barriere di ogni tipo che possono sorgere allorché si manifestano interventi pubblici. Occorre effettivamente un coinvolgimento generale, che al tempo stesso sappia articolarsi secondo le diverse competenze e con opportune strategie oculatamente dirette.

Nell’operare insieme, politici, tecnici, studiosi, proprietari terrieri e così via, si riscopre inoltre il senso di una comunità, il ricompattarsi della stessa.

Con un’espressione latina (ed ecco il rinvio a un mondo – quello dell’antica Roma – che non deve svanire in quanto ne siamo figli) Iam proximus ardet Ucalegon (già brucia il vicino palazzo di Ucalegonte) e le parole di Virgilio (Eneide, libro II, versi 311/312) spiegano molto bene che il danno non riguarda solo gli altri, ma anche noi stessi in quanto, come le fiamme del palazzo attiguo investono il nostro, la rovina della terra in cui viviamo, pur senza esserne proprietari, ci investe tutti.

E il bene pubblico va oltre ogni divisione paesana, territoriale, politica.

Approfondimenti

La cappella e la cavalla devota che scoprì la tela della Madonna

Nel rione di Caprarica. Con i fondi dell’8 per mille recuperata la chiesa nella sua interezza: ogni elemento originario (mensa, tabernacolo, tele) è stato oggetto di attente operazioni di restauro…

di Luigi Zito

Era il 1651, in una uggiosa giornata di novembre, i frantoi di Tricase giravano a tempo pieno, si dovevano molire le olive, spremerle e produrre quello che per secoli è stato l’oro del Salento: l’olio.

Una stanca cavalla, legata e bardata di tutto punto, faceva girare le macine che servivano alla spremitura delle olive.

Alcuni contadini, che vegliavano il logorio dell’animale, si resero conto che, ogni qualvolta percorreva un determinato tratto del frantoio ipogeo, la cavalla aveva un sussulto, come zoppa si inchinava davanti a qualcosa.

Intrigati da quel fenomeno, i nachiri, decisero di scavare in quel punto indicato dall’animale e, come per miracolo, rinvennero una tela della Madonna di Cassiobe.

Fu così che si decise di costruire in quel luogo preciso una cappella dedicata alla venerazione della Madonna. Oggi, dopo 4 secoli, possiamo asserire che in parte quella leggenda rispecchiava la realtà.

Infatti, durante i recenti lavori di rifacimento della pavimentazione interna della cappella, è stata rinvenuta l’imboccatura di un frantoio (in parte crollato) collocato proprio sotto la chiesa.

La Chiesa dell’Immacolata e del SS. Sacramento, oggi sede della Congregazione dell’Immacolata Concezione (priore Claudio Ruberto, oggi conta 130 iscritti), è sita nel rione di Caprarica di Tricase, persa tra le viuzze del centro storico, inglobata nel tessuto edilizio circostante.

È una chiesa a unica navata, edificata presumibilmente attorno alla metà del XVII secolo, come attesta il libro dei defunti della parrocchia, che fa risalire la prima inumazione al 4 aprile 1654.

LA CAPPELLA NEGLI ANNI

LA CAPPELLA NEGLI ANNI

È frutto di due interventi edilizi di ampliamento: il primo nel 1922 quando venne costruita una sagrestia; il secondo nel 1967 vide la demolizione e ricostruzione della stessa, una sala riunioni e un campanile a torre (completato nel 1973).

Fino al 1967, nella chiesa era presente un unico altare a muro con il tabernacolo e al di sopra, posti in successione, la tela della Madonna di Cassiobe e quella della Vergine Immacolata con i quattro Santi protettori della Confraternita.

Tra il 1967-1970, con i lavori di ampliamento, si attuò lo smembramento di tutto l’apparato dell’altare a muro, dislocando gli elementi costitutivi (mensa, tabernacolo e tele) in posizioni differenti all’interno della chiesa.

L’ultima funzione religiosa fu celebrata il 24 marzo 2013, da don Eugenio Licchetta. Successivamente, gravi problemi strutturali portarono a interdire il culto e a chiudere la chiesa.

Il parroco di allora, don William Del Vecchio, in accordo con la Confraternita dell’Immacolata, nel 2015 intraprese l’iter per il recupero e il restauro della chiesa e affidarono i lavori agli architetti Agnese Piscopiello e Francesco Pala.

La Conferenza Episcopale Italiana, con i fondi dell’8 per mille, finanziò il progetto e si procedette a recuperare la chiesa nella sua interezza.

Il 22 maggio 2020 iniziarono i lavori di restauro, portati a compimento anche grazie alla generosità dei fedeli.

Nell’avvicendarsi di parroci nella parrocchia di Sant’Andrea, è doveroso citare anche l’impegno dapprima di don Luigi Stendardo che diede il via ai lavori, e poi quello di don Salvatore Chiarello, l’attuale parroco, che ha seguito e partecipato alle varie fasi di realizzazione delle opere fino alla loro conclusione.

Durante la fase di rimozione della pavimentazione, sono venute alla luce strutture di antica origine, in particolare: un antico pavimento in cocciopesto, nelle prime due campate della chiesa; la presenza di un ossario murato con lastre di pietra; la fondazione in pietrame della muratura di fondo della chiesa (prima che venisse eseguito l’ampliamento del 1922); la presenza di un frantoio ipogeo scavato nella roccia che si sviluppa al di sotto della chiesa, la cui imboccatura è stata segnalata mediante la realizzazione di una botola nell’attuale pavimentazione.

Durante la fase di rimozione della pavimentazione, sono venute alla luce strutture di antica origine, in particolare: un antico pavimento in cocciopesto, nelle prime due campate della chiesa; la presenza di un ossario murato con lastre di pietra; la fondazione in pietrame della muratura di fondo della chiesa (prima che venisse eseguito l’ampliamento del 1922); la presenza di un frantoio ipogeo scavato nella roccia che si sviluppa al di sotto della chiesa, la cui imboccatura è stata segnalata mediante la realizzazione di una botola nell’attuale pavimentazione.

Ogni elemento originario (mensa, tabernacolo, tele) è stato oggetto di attente operazioni di restauro a cura dei restauratori Ludovico Accogli e Alessandra Muci, che hanno riportato alla luce le decorazioni e le cromie originarie ricoperte e dimenticate.

Il 5 dicembre 2024, alla presenza del vescovo mons. Vito Angiuli, del sindaco Antonio De Donno e di tutta la comunità, la chiesa è stata riaperta al culto.

-

Cronaca3 settimane fa

Cronaca3 settimane faArresto sindaci di Ruffano, Maglie e Sanarica: ecco come è andata

-

Corsano3 settimane fa

Corsano3 settimane faCorsano: bomba inesplosa, auto e camion incendiati

-

Cronaca3 settimane fa

Cronaca3 settimane faDon Antonio Coluccia: «Droga welfare criminale. Anche nel Salento»

-

Alessano4 settimane fa

Alessano4 settimane faScontro nel Capo di Leuca: coinvolti in sette

-

Alessano2 settimane fa

Alessano2 settimane faMaglie – Leuca, zoom sul secondo lotto

-

Cronaca3 settimane fa

Cronaca3 settimane faFurti a Tricase, due arresti

-

Casarano3 settimane fa

Casarano3 settimane faMuore per un gelato a 16 anni. Ristoratore condannato

-

Andrano4 settimane fa

Andrano4 settimane faTruffa dello specchietto: arresto ad Andrano