Approfondimenti

Caregiver Familiari: «I disabili non siamo noi»

Caregiver Familiari Comma 255 organizza convegno a Tricase. Intervista alla portavoce nazionale Sofia Donato e alla tricasina Stefania Sciurti (D.A.I. Reagiamo). Comma 255 è un collettivo nazionale, di soli caregiver familiari, che da anni si batte per portare in Italia una legge per il riconoscimento della figura del Caregiver Familiare, emancipandolo e riconoscendolo come cittadino con diritti soggettivi propri, slegati dalla persona con disabilità di cui si occupa.

Caregiver Familiari Comma255, nasce dalla volontà di un gruppo di Caregiver Familiari, composto da genitori e congiunti di persone con disabilità grave, con lo scopo di dare piena attuazione al riconoscimento della figura giuridica del caregiver familiare introdotto nell’ordinamento italiano dall’articolo 1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con l’aiuto sul posto della tricasina Stefania Sciurti, (presidente dell’Associazione D.A.I. Reagiamo) la portavoce nazionale di Comma 255, Sofia Donato, si è adoperata per organizzare un convegno nel Salento, in programma il prossimo 7 ottobre a Tricase.

Per meglio comprendere le ragioni del collettivo e dei caregiver familiari abbiamo trascorso un pomeriggio con Sofia Donato e Stefania Sciurti e sviscerato gran parte degli aspetti che riguardano chi deve accudire un familiare.

Cosa o chi è il Caregiver Familiare?

«Rispondere a questa domanda è importantissimo perché troppo spesso gli stessi Caregiver Familiari non sanno di esserlo. Il caregiver familiare è una persona che, ad un certo punto della propria vita, entra nella dimensione di disabilità perché un suo familiare convivente ha un deficit adattivo per una compromissione, originaria o sopraggiunta, della sfera intellettivo relazionale, del ritardo mentale, di un deficit cognitivo. In questi casi un adulto del nucleo familiare convivente deve assumere la responsabilità di quella vita e così nasce il binomio caregiver familiare/persona con disabilità. La vita della persona con disabilità deve essere costruita, in suo nome e conto bisogna costantemente decidere, su esigenze quotidiane di poco conto, come su esigenze sanitarie, come sulla costruzione del suo progetto di vita, passato – presente – futuro. È il caregiver familiare che cerca, costruisce e decide tutta la rete di attività e servizi che ruotano intorno al suo congiunto convivente con disabilità, ed è ancora il caregiver familiare che trasforma quella rete in funzione del sopraggiungere delle diverse esigenze del suo congiunto con disabilità, delle sue diverse tappe di crescita.

Prendere decisioni, anche sanitarie, su un individuo terzo, in assenza di una sua espressa collaborazione, cercare e costruire un comune decodificatore per comunicare con il proprio congiunto e perché questi possa il più possibile riuscire a comunicare con il mondo esterno, dover comprendere le esigenze di chi troppo spesso non sa individuare le proprie sensazioni ed emozioni, ma vive tutto come eccitazione, e doverlo tradurre al mondo, essere sempre in allerta e affrontare ogni accadimento imprevisto e rispondervi in maniera adeguata, sostenere una vita sotto continuo ricatto affettivo, nella consapevolezza che la propria serenità e lucidità, in ogni situazione, contribuisce alla serenità del congiunto con disabilità e quindi da questo dipende tutto il suo ménage quotidiano. Nella necessità di essere traduttori di esigenze, interpreti di bisogni, memoria storica dei propri congiunti con disabilità, il caregiver familiare è costretto a vivere tra una crisi – comportamentale o anche epilettica – del proprio congiunto, ed il rifiuto all’iscrizione nella scuola, tra ricoveri programmati e quelli improvvisi in urgenza, con le continue chiamate dalle scuole perché il discente con disabilità crea problemi e bisogna portarlo via, pena il subire manovre di contenimento quando non addirittura il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio), e la continua ricerca di suggerimenti per scegliere tra terapie riabilitative, strategie di crescita, sistemi comunicativi. Una domanda ogni anno si ripresenta davanti al caregiver familiare: “cosa ne farò del mio congiunto con disabilità a partire da settembre?”, preludio a quell’angoscia che accompagna la nostra esistenza del “cosa ne sarà di lui/lei quando io non ci sarò più”. Negli ultimi anni si sente abusare continuamente della definizione di caregiver familiare: attorno alla persona con disabilità agiscono tante figure professionali il cui rapporto è gestito da CCNL, prestatori di cura, in inglese caregiver; esistono i familiari, coloro che in uno spirito di aiuto reciproco, si sostengono. Poi, esistono i caregiver familiari, coloro che sono costretti a rinunciare alla propria individualità per condurre la vita del loro congiunto convivente con disabilità, e sono i caregiver familiari e non altri che l’Italia ha definito con la L. 205/2017 all’art. 1 comma 255 – da cui noi prendiamo il nome».

Per supportare i Caregiver Familiari è nato Comma 255. Ci spiega cos’è e di cosa si occupa?

«Caregiver Familiari Comma 255 è un collettivo spontaneo, nato nel febbraio del 2020 quando per la prima volta, in maniera fugace, qualcuno in Parlamento ha parlato di prevedere un indennizzo economico diretto al caregiver familiare. Alcuni di noi, già in campo da anni, si sono così ritrovati e riuniti. Di lì a poco è scoppiata la pandemia con tutte le sue chiusure che ci hanno gettato nel panico, lasciandoci completamente abbandonati nelle nostre case. Di quel periodo buio non ci ha sconvolto la clausura, a quella siamo abituati, come siamo abituati alla dedizione continua verso il nostro congiunto convivente con disabilità. Ma ci ha colpito l’abbandono totale da parte dello Stato e delle Regioni che di punto in bianco hanno chiuso tutti i servizi alla persona con disabilità contando sulla nostra abnegazione e presenza, senza riconoscerci, in alcun modo, né un contributo, né un ringraziamento pubblico. Nel periodo del covid, che per le nostre famiglie ha significato quasi tre anni di interruzione di ogni attività, ci siamo sostenuti l’un l’altro con videocall quotidiane che duravano anche 4 ore. E via via, da tutto l’arco della penisola e dalle isole, abbiamo cominciato a conoscerci e riconoscerci. Nei monitor degli altri vedevamo riflesse le nostre stesse vite, le nostre stesse fatiche, l’attenzione continua verso i nostri congiunti che richiedono una supervisione ininterrotta, i dubbi e le incertezze uguali per tutti noi, abbiamo cominciato a confrontarci. Un gioco ci proponevamo l’un l’altro: parlami di te. E tempo massimo 20 secondi ogni caregiver familiare passava a parlare del proprio congiunto rimanendovi imbrigliato. Noi non esistiamo più neanche nel nostro stesso immaginario.

«Caregiver Familiari Comma 255 è un collettivo spontaneo, nato nel febbraio del 2020 quando per la prima volta, in maniera fugace, qualcuno in Parlamento ha parlato di prevedere un indennizzo economico diretto al caregiver familiare. Alcuni di noi, già in campo da anni, si sono così ritrovati e riuniti. Di lì a poco è scoppiata la pandemia con tutte le sue chiusure che ci hanno gettato nel panico, lasciandoci completamente abbandonati nelle nostre case. Di quel periodo buio non ci ha sconvolto la clausura, a quella siamo abituati, come siamo abituati alla dedizione continua verso il nostro congiunto convivente con disabilità. Ma ci ha colpito l’abbandono totale da parte dello Stato e delle Regioni che di punto in bianco hanno chiuso tutti i servizi alla persona con disabilità contando sulla nostra abnegazione e presenza, senza riconoscerci, in alcun modo, né un contributo, né un ringraziamento pubblico. Nel periodo del covid, che per le nostre famiglie ha significato quasi tre anni di interruzione di ogni attività, ci siamo sostenuti l’un l’altro con videocall quotidiane che duravano anche 4 ore. E via via, da tutto l’arco della penisola e dalle isole, abbiamo cominciato a conoscerci e riconoscerci. Nei monitor degli altri vedevamo riflesse le nostre stesse vite, le nostre stesse fatiche, l’attenzione continua verso i nostri congiunti che richiedono una supervisione ininterrotta, i dubbi e le incertezze uguali per tutti noi, abbiamo cominciato a confrontarci. Un gioco ci proponevamo l’un l’altro: parlami di te. E tempo massimo 20 secondi ogni caregiver familiare passava a parlare del proprio congiunto rimanendovi imbrigliato. Noi non esistiamo più neanche nel nostro stesso immaginario.

Da questo, la presa di coscienza che la questione caregiver familiari impone un cambio di visione e di narrazione perché fino ad ora si è parlato di caregiver familiari in funzione del bisogno assistenziale della persona con disabilità di cui questi si occupa, confondendo le necessità della persona con disabilità con quelle dei caregiver familiari. Ma i caregiver familiari sono cittadini con diritti soggettivi propri. La loro condizione va sostenuta perché ha un valore sociale. È necessario ridurre al massimo lo stress psicofisico che da quella condizione deriva e ridare ai caregiver familiari la dignità di cittadini. L’agire dell’Amministrazione nei confronti del caregiver familiare e della persona con disabilità di cui si occupa, quindi, non può essere per sottrazione e va distinta perché si tratta di individui diversi, ognuno con diritti soggettivi propri».

Quali le finalità che perseguite?

«La nostra è una battaglia di emancipazione e dignità che necessita di una riflessione approfondita da parte della politica che porti ad un cambiamento culturale per essere compresa. È nostro dovere e necessità interloquire con tutti, rimanendo equidistanti dalla politica di parte, senza pregiudizi né scelte di schieramento, convinti che il diritto delle persone sia l’intersezione tra le diverse idee e ideologie. La nostra ambizione è ottenere una legge nazionale che ci ridia dignità e ci sollevi da questa visione della società che ci assoggetta alla nostra condizione di caregiver familiari pretendendo la perdita dei nostri stessi diritti individuali».

Lei insiste molto sul concetto di emancipazione del caregiver familiare. Perché?

«Dopo anni, decenni, vissuti nella condizione di caregiver familiare, spesso senza alcuna prospettiva (mai auspicata né auspicabile) che si decada dal ruolo, in questa società che pretende di farci rientrare nel sistema informale dei servizi e di farci firmare patti con i servizi di prossimità per le mansioni che “dobbiamo” impegnarci ad assolvere, noi caregiver familiari dimentichiamo perfino la nostra propria identità, annichiliti dalla mancanza continua di rispetto della nostra individualità, del nostro ruolo, del dato di realtà per il quale spendiamo la nostra vita per salvaguardare al massimo i diritti e la dignità dei nostri congiunti con disabilità, anche davanti a quei servizi di prossimità che troppo spesso si mostrano oppositivi. Gli stessi che pretendono di sottoporci a corsi di formazione per una vita che conduciamo da decenni e della quale siamo da subito, necessariamente, i registi».

Se capisco bene dobbiamo spostare l’attenzione sull’individuo caregiver familiare. Quali sono, quindi, le esigenze specifiche dei caregiver familiari di cui chiedete il riconoscimento?

«La prima autonomia di cui un individuo abbisogna è quella economica ed i caregiver familiari non fanno differenza. Ci sono caregiver familiari che hanno dovuto rinunciare al lavoro e vivono con ciò che percepisce il proprio congiunto con disabilità: la persona con disabilità non ha quello che gli spetta ed il suo caregiver familiare vive di stenti. Quando poi la persona con disabilità viene a mancare ed il caregiver familiare, ormai fuori dall’età lavorativa, gli sopravvive, si ritrova in una situazione di totale indigenza e solitudine, senza alcuna prospettiva. Che lo Stato, la Regione, la società tutta, lo accettino o, peggio, lo prevedano, è una aberrazione. Un sostentamento economico diretto al caregiver familiare affiancato ad un sistema di politiche attive del lavoro è l’unica strada possibile per arrivare ad una vera emancipazione ed al recupero, per i caregiver familiari, della dignità di cittadini.

Tenere bene a mente il distinguo fra individuo caregiver familiare e individuo con disabilità consentirebbe poi di comprendere che il caregiver familiare non necessita di servizi. I servizi sono la risposta dovuta alla condizione di disabilità di un individuo. Ma il caregiver familiare non abbisogna di servizi. È deputato a gestirli. Tutti i servizi resi alla persona con disabilità rappresentano, per i caregiver familiari, solo una violazione continua della loro privacy ed una responsabilità gestionale, a cui ob torto collo non ci sottraiamo».

Quali sono le resistenze che il collettivo incontra?

«Tutta la regolamentazione dedicata ai caregiver familiari è originata dalla distribuzione del Fondo a loro dedicato istituito con L.205/2017, art. 1 comma 254, che negli anni è stato rivisto nelle finalità ed aumentato di risorse. In assenza di una legge nazionale le Regioni si sono mosse, invece, in una commistione fra individuo caregiver familiare e individuo con disabilità e seguendo lo schema utilizzato per la distribuzione del fondo per la non autosufficienza, fondo dedicato alle persone con disabilità. Questa logica non considera affatto i diritti individuali del caregiver familiare e sta portando a considerarlo come il sostituto “tuttofare” dei servizi dovuti alla persona con disabilità – da sempre, come si sa, del tutto insufficienti – attribuendogli doveri in un principio di una sua non altrimenti definita “volontarietà” di scelta del suo ruolo di caregiver familiare».

Perché considerate pericoloso e sbagliato utilizzare i principi del FNA per individuare i Caregiver Familiari e valutare gli aiuti che necessitano?

«Riteniamo illogica ed ingiusta qualsiasi commistione fra individuo caregiver familiare e individuo con disabilità, perché non considera i diritti individuali del primo ledendoli.

L’appaiamento fondo non autosufficienza ai criteri di accesso al fondo caregiver familiari di cui alla L. 205/2017 art. 1 comma 254, origina da un Decreto Interministeriale che si sta rinnovando di anno in anno uguale a sé stesso. Ma esso prendeva spunto da “urgenze” individuate a causa del periodo pandemico. Essendo stata dichiarata conclusa la pandemia attendiamo che si rivedano i criteri aprendo una riflessione politica a più ampio raggio e valutando l’evidenza che lo stesso periodo pandemico ha fatto emergere sui diritti e le rivendicazioni di noi caregiver familiari, ampiamente da noi testimoniati, e, auspicabilmente, iniziando a considerare l’indipendenza giuridica dell’individuo caregiver familiare dall’individuo con disabilità.

Va poi considerato che la legge di rango primario che nel nostro ordinamento giuridico definisce la disabilità è la L. 104/1992 ed essa, all’art. 3 comma 3, definisce la disabilità grave. Gravissimo è pertanto una definizione introdotta dal DM del 26 settembre 2016 ma non supportata da legge di rango primario. Detto DM, peraltro, svincola la disabilità dall’essere una condizione di vita, come invece introdotto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (L.18/2009) e riporta l’individuazione degli aventi diritto ad accedere al FNA solo in base a precise patologie o sindromi e livelli di gravità.

La “disabilità” in quanto “condizione di vita” può essere generata da una patologia o da una sindrome, o da un evento traumatico singolo (trauma da parto, incidente, ecc.) La rigida definizione delle patologie ammesse per accedere al FNA e dei livelli di gravità indicati per ogni specifica sindrome o patologie – es. l’autismo solo livello 3 – determina l’esclusione dal Fondo di una numerosa platea di persone con disabilità, soprattutto di coloro la cui condizione invalidante origina da una compromissione della sfera intellettivo relazionale e cognitiva.

La selezione degli ammessi al FNA che ne deriva impone di aprire con celerità e forza un tema di inappropriatezza dei criteri del FNA nella valutazione ed individuazione del Caregiver Familiare, figura che va riconosciuta – a nostro avviso – solo nei casi di condizione di disabilità generata da mancanza di autodeterminazione propria dell’individuo con disabilità».

Quindi quali sono i principi e criteri che chiedete vengano assunti per regolamentare gli interventi a supporto dei caregiver familiari?

«I criteri che necessariamente bisogna inserire in un processo culturale che dia dignità e valore ai caregiver familiari sono:

- I caregiver familiari sono cittadini e come tali debbono avere riconosciuti i propri diritti individuali. Non si può quindi continuare a ragionare sui caregiver familiari in funzione delle persone con disabilità.

- Il caregiver familiare è un familiare, nell’accezione più ampia possibile dei rapporti familiari riconosciuti dalla nostra società, ed è convivente. Il caregiver familiare si misura per lo stress psicofisico che la sua condizione gli comporta; se può chiudere una porta, se ha degli spazi solo suoi, se il suo spazio familiare, la sua casa, il luogo del suo riposo non è condiviso con il suo congiunto con disabilità, non è un caregiver familiare, ma un individuo che, secondo il principio di sussidiarietà e di solidarietà ribadito dal nostro ordinamento al diritto di famiglia, aiuta un suo congiunto. Lo stesso diritto di famiglia al titolo XII prevede le situazioni in cui all’interno del nucleo familiare ci siano “persone prive in tutto o in parte di autonomia” ossia non del tutto capaci di agire. È in questi casi che, per noi, esiste il caregiver familiare; esiste, cioè, laddove la persona con disabilità nasca priva o perda nell’arco della sua vita le facoltà mentali, la capacità di agire e la possibilità di autodeterminarsi in maniera autonoma. È in questi casi che per noi si deve riconoscere alla persona con disabilità l’ausilio del caregiver familiare, ricordando però che il caregiver familiare è un cittadino egli stesso, soggetto di diritti, autonomo rispetto alla persona con disabilità che assiste, e titolare di esigenze specifiche. L’Italia è uno stato di diritto che riconosce i diritti soggettivi ad ognuno dei suoi cittadini.

- La fattispecie di disabilità su indicata ed esplicitata comporta la mancanza di volontarietà del caregiver familiare nell’assumere la propria funzione. Il caregiver familiare fa una vita per due. Lo sforzo è continuo e totalizzante perché la persona con disabilità non riesce ad individuare, determinare e comunicare cosa voglia, quali sensazioni ed emozioni provi, se una scelta, anche sanitaria, è idonea e rispondente alle sue aspettative. Lo stress psico fisico di un caregiver familiare è continuo: per le scelte che si devono fare per un soggetto terzo che non può contribuire a quelle scelte né esprimerne contrarietà; per la costruzione del tempo del proprio congiunto perché ogni singolo momento della giornata va immaginato, programmato, impegnato e monitorato, e, in assenza di capacità di farlo in autonomia da parte della persona con disabilità, questa responsabilità resta in capo al caregiver familiare.

- In ultimo, esiste un problema di rappresentanze che vengono ascoltate sui temi dei caregiver familiari a qualsiasi livello istituzionale. Proprio in virtù di un distinguo giuridico fra individui, le organizzazioni ed associazioni rappresentative delle persone con disabilità sono legittimati a qualsiasi intervento in difesa dei diritti delle persone con disabilità ma non è possibile affidare loro la rappresentanza e rappresentatività sui temi dei caregiver familiari.

Di rimando, il riconoscimento dei caregiver familiari nelle condizioni di disabilità da noi individuate consentirebbe a questi di essere riconosciuti come interlocutori e rappresentanti validi per la disabilità intellettivo relazionale e con ritardo cognitivo, condizione di vita di chi certamente non ha capacità propria di partecipare ai tavoli di concertazione e confronto, ma la cui “simbiosi” con il caregiver familiare consente a quest’ultimo di rappresentarli a pieno, come fa in ogni atto quotidiano della vita.

Il caregiver familiare è la persona che più di tutti può rappresentare il proprio congiunto con disabilità intellettivo relazionale e ritardo cognitivo. La sua conoscenza e la “simbiosi” che si crea nel binomio necessitano di un caregiver familiare per portare all’attenzione dell’amministrazione e della politica anche le istanze di quella persona con disabilità. Sono quindi i caregiver familiari gli unici cui va riconosciuta la rappresentanza delle persone che vivono in queste specifiche condizioni di disabilità».

Come spingere questo cambiamento culturale?

«Caregiver Familiari COMMA 255 è e vuole rimanere un movimento spontaneo, che si scioglierà il giorno che avrà ottenuto l’approvazione di una Legge nazionale che ridia dignità ai caregiver familiari. e siamo già contenti che un Disegno di Legge da noi ispirato sia depositato alla Camera dei Deputati (clicca qui). Ma per essere ascoltati a tutti i livelli dell’amministrazione la democrazia ci impone di dimostrare una capacità rappresentativa. Nell’onestà intellettuale che ci contraddistingue riteniamo che questa non sia rappresentata dal costituirci in associazione. Chiediamo solo che chi voglia supportare la nostra battaglia, perché la condivide, sottoscriva il nostro manifesto».

Qual è la situazione in Puglia?

«Tutta la regolamentazione dedicata ai caregiver familiari è originata dalla distribuzione del Fondo istituito con L.205/2017, art. 1 comma 254, che negli anni è stato rivisto nelle finalità ed aumentato di risorse, ma che rimane un fondo dedicato ai caregiver familiari. L’appaiamento FNA ai criteri di accesso al fondo di cui alla L. 205/2017 art. 1 comma 254, origina da un Decreto Interministeriale che si sta rinnovando di anno in anno uguale a sé stesso, pur se nato per “urgenze” individuate a causa del periodo pandemico. Tuttavia, la regione Puglia è una delle poche regioni che, nelle more di una legge nazionale, ha emanato la Legge Regionale 27 Febbraio 2020, N. 3 “Norme per il sostegno del caregiver familiare”. Ma anche questa norma lega il caregiver familiare alla valutazione del bisogno assistenziale della persona con disabilità, disconoscendo in toto il diritto soggettivo del caregiver familiare in quanto persona a sé.

I bandi che si stanno susseguendo in questi anni per l’individuazione ed il sostegno dei caregiver familiari presentano a nostro avviso diverse lacune che continueranno a generare confusione.

Ad esempio, la Regione Puglia intende dare delle prescrizioni al Caregiver Familiare anche se definisce la sua attività di sostegno e cura come volontaria. La volontarietà contrasta con la possibilità di imbrigliare in regole e prescrizioni da seguire e soprattutto con l’imposizione di obblighi ben determinati. Addirittura, si sottopone l’attività del caregiver familiare a verifica a cura dell’ambito territoriale sociale e si aggiunge che nel caso in cui emergesse l’inadempimento rispetto agli impegni assunti si procederà alla revoca della misura. Il tutto in assenza di una specifica indicazione dell’inadempimento, che viene indicato in maniera generica, non si conferisce alcun connotato di gravità all’inadempimento ed inoltre non è dato sapere in cosa debba sostanziarsi visto che le prescrizioni sono diverse e individuano ambiti di intervento molto generici:

- supportare la persona non autosufficiente nella vita di relazione;

- concorrere al mantenimento delle capacità funzionali della persona non autosufficiente;

- aiutare la persona non autosufficiente nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative;

- integrare le sue attività con quelle degli operatori sanitari e socio-sanitari nell’ambito dell’attuazione del Piano Assistenziale Individuale della persona non autosufficiente assistita;

- collaborare con il case manager nell’ambito dell’attuazione del PAI;

Non viene considerato il caso in cui il caregiver familiare sia in disaccordo con il case manager e se un eventuale contrasto possa concretizzare un venir meno alle prescrizioni imposte e quindi la revoca del provvedimento.

Non viene indicata l’autorità che dovrebbe procedere all’accertamento della violazione degli obblighi, la durata del procedimento di verifica ed ancora le modalità di difesa del caregiver familiare e l’eventuale possibilità di fare ricorso, con quali modalità e le tempistiche da rispettare.

Anche la pretesa che il caregiver familiare sottoscriva un atto unilaterale di impegno nei confronti del disabile e dell’ambito territoriale quando l’attività prestata viene definita come volontaria e che sia sottoposta a controllo quadrimestrale senza che tale attività di controllo venga minimamente definita nelle modalità integra una violazione della privacy e della libertà con la quale il caregiver familiare presta la propria opera di assistenza e cura.

Inoltre, la misura che sottopone “le normali attività di cura e assistenza del caregiver familiare in favore della persona non autosufficiente” alla verifica a cura dell’Ambito Territoriale Sociale crea una disparità tra i nuclei familiari: il controllo avverrà solo nei casi di nuclei familiari che avranno la necessità di chiedere l’accesso a tale sostegno e lo ottengano. È come dire che laddove l’ente pubblico non eroga servizi può abdicare al proprio ruolo di supervisore, quando, per norma, la persona con disabilità è in carico all’ente locale».

Come pensate si possa intervenire in Puglia?

«Come in tutta la penisola riteniamo necessario un cambiamento di paradigma culturale sul caregiver familiare. Bisogna riportare l’attenzione sul fatto che il caregiver familiare è un individuo egli stesso con diritti soggettivi propri e che non tutte le condizioni di disabilità obbligano l’individuazione di un caregiver familiare.

Questa è una scorciatoia che l’amministrazione pubblica sta trovando per individuare qualcuno a cui demandare tutte le incombenze che i servizi di prossimità non sono in grado di assolvere. E ciò è inaccettabile. Per questo il 7 ottobre, a Tricase, stiamo organizzando un convegno per discutere con l’amministrazione, la sanità, i sindacati e la politica che non si può continuare su questa strada».

Alessano

Maglie – Leuca, zoom sul secondo lotto

Una passeggiata immaginaria lungo il secondo lotto del tratto sud della nuova Maglie -Leuca, pensato per uscire dai centri abitati di Montesano , Lucugnano, Alessano, Montesardo e Gagliano

di Lorenzo Zito

Corridoio plurimodale adriatico.

Tecnicamente, viene chiamata così la nuova Strada Statale 275 che, come abbiamo avuto modo di raccontarvi sugli scorsi numeri, sta iniziando a snodarsi, da nord verso sud, con il primo lotto (da Maglie a Montesano) che è già a tutti gli effetti un cantiere aperto.

Oggi faremo uno zoom sul secondo lotto, quello tra Andrano/Montesano e Santa Maria di Leuca.

L’ultimo passaggio burocratico di dominio pubblico a riguardo, poche settimane fa, ha visto i sindaci di Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Specchia, Tiggiano e Tricase (i centri che saranno interessati dai lavori del secondo lotto) incontrarsi, assieme ad alcuni tecnici Anas, presso Palazzo Adorno a Lecce.

Un tavolo promosso dal presidente della Provincia, Stefano Minerva, per fare il punto sulle delibere di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica da parte dei singoli consigli comunali, in attesa di passare dalla progettazione esecutiva dell’opera al bando per l’assegnazione dei lavori.

L’idea, quindi, è quella di accompagnarvi in una passeggiata immaginaria lungo il nuovo tragitto lungo circa 19km che, secondo le previsioni, dal giorno in cui verrà cantierizzato (non prima di un anno e mezzo/due), richiederà circa 1350 giorni per essere portato a termine (poco più di 3 anni e mezzo).

Per una spesa, riferita ai soli lavori, di 140 milioni di euro.

CIÒ CHE NON È STATO

Brevemente ricordiamo che, dopo l’annullamento in autotutela da parte di Anas (nel 2016) della precedente gara (indetta nel 2009), furono prese in considerazione tre possibili alternative.

Scartate le prime due (dette Alternativa Est e Alternativa Ovest, con riferimento al lato da cui circumnavigare Tricase), fu scelta la cosiddetta Alternativa 3, che è quella che andiamo qui a illustrare, descritta dagli studi come quella con performance migliori dal punto di vista ambientale e funzionale, nonché per la sostenibilità dell’opera.

Va ricordato, inoltre, come il progetto inizialmente proposto da Anas prevedesse una statale a due corsie per senso di marcia (quindi quattro corsie) da Maglie sino a Leuca.

Soluzione che è stata conservata per il solo lotto nord e scartata per quello a sud, non solo per ridurne l’impatto ambientale ma anche per rispondere adeguatamente alla vera priorità dell’opera in questo tratto: portare il traffico verso il Capo di Leuca fuori dai centri abitati di Montesano, Lucugnano, Alessano, Montesardo e Gagliano, tutt’oggi tagliati in due dalla SS275.

Ultimo (ma non ultimo) l’elemento rifiuti: il nuovo progetto toglie Anas dall’imbarazzo delle discariche abusive emerse lungo il vecchio percorso tra Alessano e Tricase.

La scelta di allontanarsi da quelle aree ha un duplice effetto: da un lato scongiura il rischio di un sequestro dell’opera da parte della magistratura, dall’altro ha del tutto distolto i riflettori dal tema bonifica.

CIÒ CHE SARÀ

Eccoci allora al tracciato stradale che partirà, in direzione sud, dallo svincolo di Montesano-Andrano (nella mappa in basso in rosso).

Una lingua di asfalto con una carreggiata a due corsie, una per senso di marcia, costituita per il 71% circa da tratti in rilevato, per il 24,5% da tratti in trincea e per la restante parte, da opere in sottopasso (3.5%) e in sovrappasso con viadotti e ponti (0.4%).

22 curve, 28 rettifili, 9 intersezioni e 6 immissioni/diversioni per un percorso tecnicamente suddiviso in cinque tratti (che, come sta accadendo col primo lotto, non saranno realizzati all’unisono, ma con cantierizzazioni indipendenti, uno dopo l’altro).

Un dato interessante per gli amanti dei numeri, e non solo, ci arriva dallo studio dei volumi di traffico effettuato in fase di progettazione su alcuni punti nevralgici per la viabilità locale.

Eclatante il tratto di 275 tra Botrugno e San Cassiano, che in un totale di due ore (la somma dell’ora di punta mattutina e di quella serale) conta il transito di ben 2.300 mezzi. Interessante anche il rilievo della tangenziale di Tricase (“Cosimina”) dove nei 120 minuti più intensi passano più di 1.200 veicoli.

DA DOVE PASSA

Il rischio di appesantimento dei flussi sulla “Cosimina” è uno degli elementi che fecero cadere l’ipotesi dell’Alternativa Est (che avrebbe utilizzato proprio questa strada per il passaggio della nuova statale).

Ad oggi tuttavia, pur non inglobando il nuovo tracciato, è previsto che la tangenziale di Tricase venga raggiunta dalla Maglie-Leuca.

Va detto che la nuova opera smetterà, innanzitutto, di correre lungo quattro corsie già nel tratto finale del primo lotto.

A nord di Montesano, in prossimità di DFV, la strada si staccherà dal tracciato esistente, si ridurrà ad una corsia per senso di marcia ed eviterà l’abitato montesanese passandovi ad est, tra le campagne di Castiglione d’Otranto (vicino al campo sportivo) per arrivare ad un bivio.

Da un lato si continuerà a viaggiare per Leuca (lungo il secondo lotto), dall’altro partirà un braccio, anch’esso del tutto nuovo, destinata al traffico per e da Tricase.

Questa lingua di strada condurrà nella zona industriale tricasina, lasciandoci in località Serrafica, proprio alle porte della tangenziale Cosimina.

L’ultimo lembo del primo lotto, insomma, che porterà anche all’abitato di Montesano, sarà a lingua di serpente.

Ma questa è un’altra storia, chiamata “Lotto 1”.

SVINCOLO 1: LA ROTATORIA DI LUCUGNANO TORNA UTILE

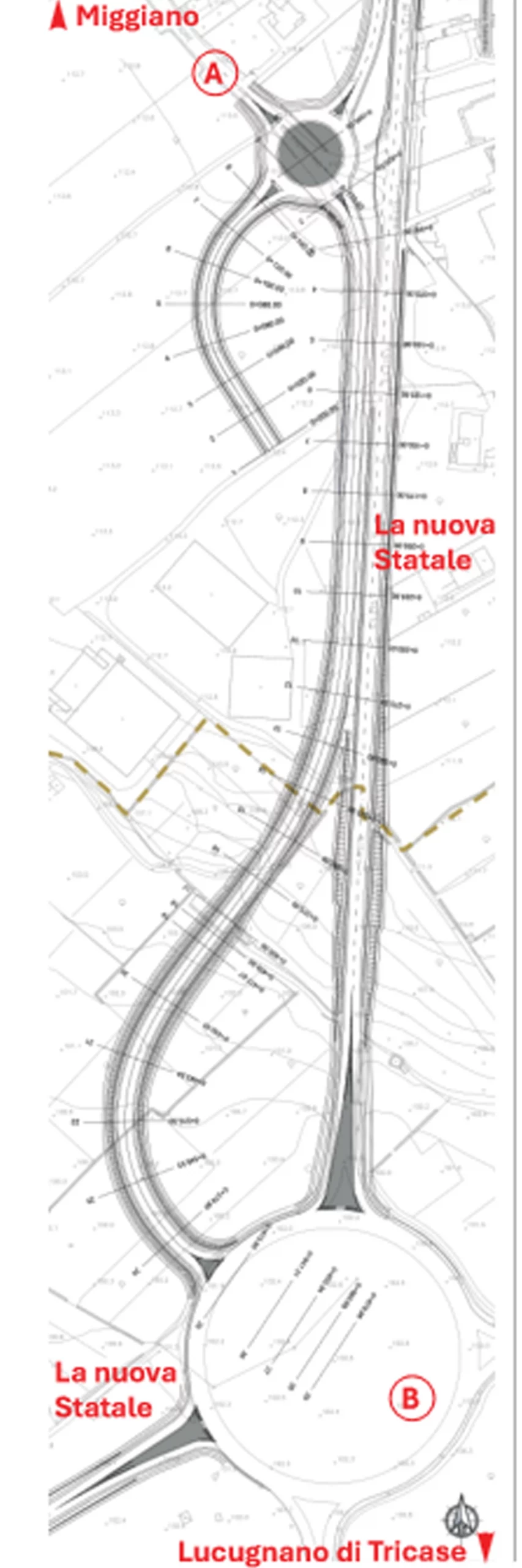

Il secondo lotto conta 9 svincoli (numerati sulla mappa in alto) ed inizia ad est della stazione di Montesano-Miggiano-Specchia.

Si riallaccia subito al vecchio percorso, ricalcandolo fino alla mega rotatoria di Lucugnano.

Qui lo svincolo 1 (pianta in basso) sarà in adeguamento alle uscite esistenti: permetterà di entrare a Miggiano da via Padre Pio (A) e di raccordarsi alla viabilità della zona industriale tramite la famigerata (per dimensioni) rotatoria (B).

SVINCOLO 2: TRA LUCUGNANO E SPECCHIA

A questo punto il nuovo tracciato si discosta dal precedente: la 275 non prosegue più in direzione dell’area artigianale lucugnanese, ma si addentra nelle campagne.

La circumnavigazione della frazione avviene dal lato ovest, avvicinandosi ai capannoni calzaturieri della famiglia Sergio, in strada comunale Rivola, ed incrociando la Specchia-Tricase.

Proprio qui, in prossimità de “La Caiaffa”, sorge il secondo svincolo: “Lucugnano ovest”.

SVINCOLO 3: TRA L’AUDITORIUM E FILOGRANA

Lasciatasi alle spalle la terra di Girolamo Comi, la nuova 275 torna a calcare il vecchio tracciato prima di arrivare sul suolo di Alessano.

La statale si ricongiunge con la strada esistente, a poco più di cento metri dall’Auditorium Benedetto XVI, scavalca la strada vicinale Santa Caterina e ci conduce allo svincolo 3: sul già esistente incrocio con la SP 184, la strada del Gonfalone, lungo la quale si incontra anche il nuovo stabilimento calzaturiero di Antonio Sergio Filograna.

SVINCOLO 4: TRA LE CAVE IN DIREZIONE TIGGIANO

La nuova 275 cambia di nuovo rotta.

Stavolta, rispetto al vecchio tracciato, si spinge ad est, addentrandosi in zona Matine per non entrare più negli abitati di Alessano e Montesardo.

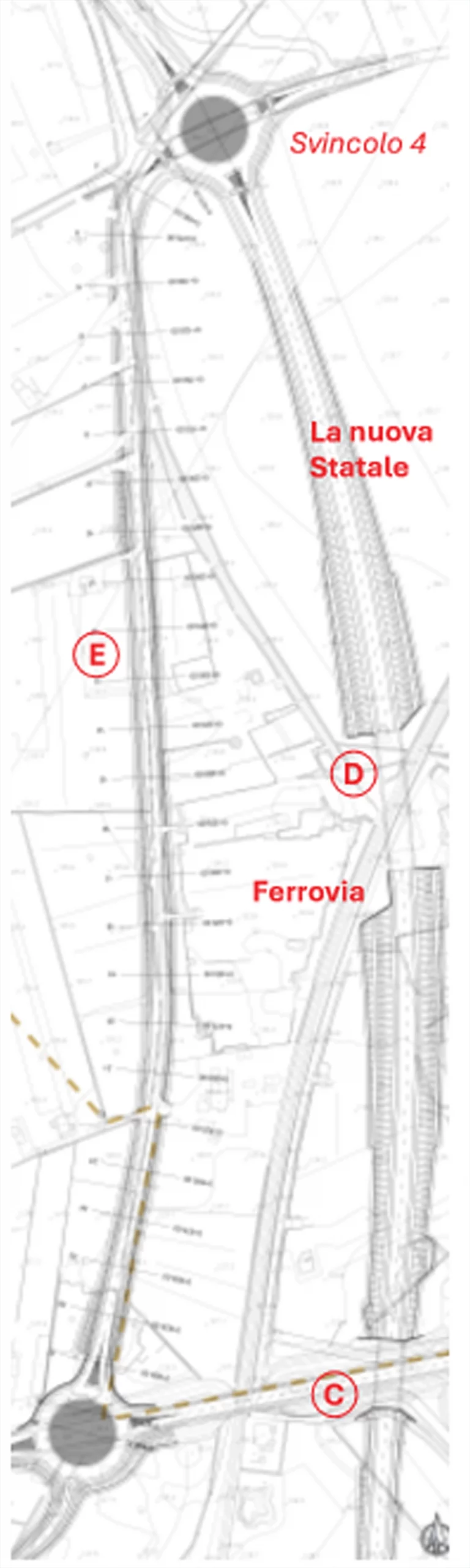

Lo svincolo 4 è quello di Tiggiano.

Sorgerà in zona Tagliate, lungo l’arco che la statale andrà a comporre con una carreggiata del tutto nuova.

L’uscita si collocherà a poche centinaia di metri in linea d’aria dalla stazione ferroviaria tiggianese.

SVINCOLO 5: ALESSANO – CORSANO E LA FERROVIA

Tra il quarto ed il quinto svincolo si snoda una trama stradale alquanto articolata, che conta anche la presenza dei binari ferroviari. Torna utile un ulteriore zoom sulla zona: pubblichiamo (in basso) il progetto dello svincolo 5, cui si arriva uscendo dal territorio di Tiggiano.

Qui la statale incrocerà la provinciale 80 Alessano-Corsano (C).

Per scongiurare l’intersezione coi binari verrà realizzato un sottopasso (D).

Per le uscite, quindi, sorgerà una viabilità ai lati della carreggiata.

Come mostra la mappa (la prima in alto), ci saranno due nuove rotatorie sulla Alessano-Corsano.

Quella ad est dell’attuale dosso convoglierà il traffico anche lungo la provinciale 188, la strada con cui il Capo di Leuca ha preso confidenza nel periodo del senso unico di marcia lungo via Regina Elena a Corsano.

Alla rotatoria ad ovest invece, lato Alessano, si aggancerà anche una nuova bretella (E), una lingua di asfalto che la metterà in comunicazione con il precedente svincolo, quello di Tiggiano.

SVINCOLO 6: CI PORTA DA DON TONINO

Rotolando verso sud, tangendo ma non toccando l’abitato corsanese, la nuova Maglie-Leuca entra in contatto con la provinciale 210.

È la strada che gli alessanesi percorrono per raggiungere la splendida Marina di Novaglie.

Lo svincolo 6, da cui inizia il quarto tratto di questo stralcio, si collocherà in aperta campagna ma molto vicino al cimitero di Alessano (quindi alla tomba di Don Tonino Bello, meta di considerevole turismo religioso); in prossimità della strada che si arrampica su Montesardo ed a pochi metri dall’incrocio con la Corsano-Gagliano, che sarà servito da una nuova e più sicura rotatoria.

SVINCOLO 7: TRA LA SUD SALENTO E LA STAZIONE DI GAGLIANO

Il percorso continua sinuoso attorno ai centri abitati, evitando San Dana (frazione di Gagliano) ed andando a ricalcare un pezzo del già esistente tracciato della sp81 tra Corsano e Gagliano.

In prossimità del curvone prima del distributore Apron, la provinciale diventerà per alcune centinaia di metri la nuova 275.

Salvo poi dividersi nuovamente con una virata ad ovest prima di Gagliano: la nuova carreggiata incrocerà ancora i binari, sfiorerà il calzaturificio Sud Salento e, avvicinandosi alla stazione di Gagliano, taglierà la vecchia 275.

Proprio da questo incrocio tra vecchio e nuovo prenderà vita lo svincolo 7 “Gagliano del Capo nord”.

SVINCOLO 8: CASTRIGNANO DEL CAPO (E PATÙ)

A questo punto la strada correrà tra l’abitato gaglianese e quello di castrignanese.

Sarà permesso uscire allo svincolo 8 “Castrignano del Capo”. Ci troveremo, in pratica, sulla sp 351: da un lato ci dirigeremo a Castrignano del Capo (o a Patù), dall’altro entreremo a Gagliano da sud (cimitero e nuovo Eurospin).

SVINCOLO 9: DE FINIBUS TERRAE

Non è finita: c’è il quinto ed ultimo tratto che, costeggiando Salignano con un’opera del tutto nuova e viaggiando a sinistra (ad ovest) del vecchio tracciato, ci condurrà all’ultimo svincolo, il numero 9: “Gagliano del Capo – sud”.

Siamo alle porte di Santa Maria di Leuca, il punto in cui già oggi la 275 si passa il testimone con un’altra statale, la 274 Gallipoli-Leuca.

È qui, con un adeguamento dell’intersezione esistente, ai confini della terra, che è attesa una delle opere più discusse della storia del Salento.

È qui che, si spera presto, termineremo di fantasticare su questo tracciato che immaginiamo da oltre 30 anni.

Approfondimenti

Ulivi e vigneti: secoli di storia che non devono finire con la xylella

di Hervé Cavallera

Chi nel corso della storia visitava il Salento rimaneva colpito dalla distesa di olivi e dalla qualità dell’olio, su cui nel Settecento ben si intratteneva il gallipolino Giovanni Presta (1720-1797), del quale nel 1988 e nel 1989 ho ripubblicato le opere.

Accanto all’olio ecco aggiungersi la produzione del vino, tra cui di particolare pregio è il “primitivo”, il cui nome risale a don Francesco Filippo Indellicati (1767-1831) di Gioia del Colle, il quale ritenne che un particolare vigneto della sua terra si potesse già vendemmiare ad agosto.

La distesa degli oliveti e dei vigneti è stata da sempre un grande spettacolo di bellezza, spettacolo che, al tempo stesso, veniva a simboleggiare due elementi fondamentali nella nostra vita: l’olivo, rappresentando il rinnovamento e la forza vitale; la vite, il benessere e l’abbondanza.

L’olivo, inoltre, è stato sempre inteso come simbolo di pace.

Da tempo la distesa di olivi non è più tale. A partire dal 2013 la Xylella ha distrutto migliaia e migliaia di alberi d’olivo e l’infezione, che ha in primo luogo investito il Salento, si è col tempo estesa sino alla Terra barese.

Così chi percorre le nostre campagne non può che constatare la tristezza degli oliveti in rovina e moltissimi alberi sono stati sradicati. Si è avuto pertanto un eccezionale danno sia ambientale e socio-economico sia storico-paesaggistico.

Alberi plurisecolari sono stati distrutti e la produzione di olio ne ha pagato le conseguenze, non solo con l’aumento del prezzo per quello esistente, ma anche con l’importazione di olio proveniente da altre parti del mondo.

Non è questa la sede per soffermarsi sulla provenienza del batterio e sul modo su cui l’epidemia è stata affrontata, sicuramente sottovalutandola e intendendola come un fenomeno locale, con devastanti conseguenze soprattutto per il Salento ma anche – di conseguenza – per la Puglia in generale.

E la questione non è del tutto chiusa, nonostante qualche studioso sostenga che il peggio è passato e che si può andare incontro alla graduale ripresa, che comunque comporterà non poco tempo data la qualità e quantità del disastro.

E non è finita. Mentre ancora non si riesce a uscire dal malanno, ecco che si annunzia un altro. Un ceppo della Xylella fastidiosa tende a colpire non solo alberi come le querce, i mandorli e gli oleandri, ma anche le viti e pare che nel Barese alcuni vigneti di uva da tavola siano risultati infettati dal batterio, aprendo un altro drammatico scenario.

Sembra di assistere allo sfasciarsi di una tradizione millenaria: la forza vitale (l’olivo) viene meno e dilegua il benessere (i vitigni).

È la realtà di un presente frantumato che non riesce a far fronte con lucidità alle novità che irrompono e devastano e rendono incerta quella che era una garanzia plurisecolare.

La pace come gli olivi viene meno e si estende la violenza sotto forme diverse, mentre si è incapaci di ogni saggio controllo. Tale potrebbe essere una metafora del nostro tempo, una trasposizione simbolica di immagini che rappresentano la situazione dell’esistente.

NON E’ TEMPO DI CONTRAPPOSIZIONI

Al di là di questa considerazione sul mondo che viviamo, resta, prosaicamente si potrebbe forse dire, il problema dell’immediato, che è quello di un’epidemia che ha colpito gli olivi e che rischia di estendersi con altrettanta pericolosità sui vitigni.

E l’affrontare la battaglia spetta ai politici, agli studiosi, agli esperti. E tutti devono agire in una comune simbiosi, ben sapendo che in gioco sono più cose: la bellezza delle campagne, la qualità (dei prodotti), l’economia (il guadagno che si ricava dall’olio e dal vino).

Ma sono anche in gioco l’avvedutezza di coloro che gestiscono la cosa pubblica e le conoscenze tecniche e scientifiche di tanti specialisti.

E devono venir meno le contrapposizioni, soprattutto quelle che impediscono dei piani organici aperti però a continua verifica. Non si deve dimenticare che nel passato non lontano si è considerata la diffusione della Xylella fastidiosa un mero fenomeno locale, trascurando peraltro il fatto che, se anche così fosse stato, il danno non sarebbe stato comunque insignificante.

Come accade che ci siano tuttora pareri diversi intorno all’abbattimento delle piante. Per questo bisogna non solo studiare come arginare e bloccare la diffusione del batterio, ma occorre valutare continuamente gli interventi e modificarli secondo la bisogna.

E non sono sufficienti, per quanto necessarie, unità operative provinciali e regionali. È opportuno che la questione sia portata a livello più alto e superi le barriere di ogni tipo che possono sorgere allorché si manifestano interventi pubblici. Occorre effettivamente un coinvolgimento generale, che al tempo stesso sappia articolarsi secondo le diverse competenze e con opportune strategie oculatamente dirette.

Nell’operare insieme, politici, tecnici, studiosi, proprietari terrieri e così via, si riscopre inoltre il senso di una comunità, il ricompattarsi della stessa.

Con un’espressione latina (ed ecco il rinvio a un mondo – quello dell’antica Roma – che non deve svanire in quanto ne siamo figli) Iam proximus ardet Ucalegon (già brucia il vicino palazzo di Ucalegonte) e le parole di Virgilio (Eneide, libro II, versi 311/312) spiegano molto bene che il danno non riguarda solo gli altri, ma anche noi stessi in quanto, come le fiamme del palazzo attiguo investono il nostro, la rovina della terra in cui viviamo, pur senza esserne proprietari, ci investe tutti.

E il bene pubblico va oltre ogni divisione paesana, territoriale, politica.

Approfondimenti

La cappella e la cavalla devota che scoprì la tela della Madonna

Nel rione di Caprarica. Con i fondi dell’8 per mille recuperata la chiesa nella sua interezza: ogni elemento originario (mensa, tabernacolo, tele) è stato oggetto di attente operazioni di restauro…

di Luigi Zito

Era il 1651, in una uggiosa giornata di novembre, i frantoi di Tricase giravano a tempo pieno, si dovevano molire le olive, spremerle e produrre quello che per secoli è stato l’oro del Salento: l’olio.

Una stanca cavalla, legata e bardata di tutto punto, faceva girare le macine che servivano alla spremitura delle olive.

Alcuni contadini, che vegliavano il logorio dell’animale, si resero conto che, ogni qualvolta percorreva un determinato tratto del frantoio ipogeo, la cavalla aveva un sussulto, come zoppa si inchinava davanti a qualcosa.

Intrigati da quel fenomeno, i nachiri, decisero di scavare in quel punto indicato dall’animale e, come per miracolo, rinvennero una tela della Madonna di Cassiobe.

Fu così che si decise di costruire in quel luogo preciso una cappella dedicata alla venerazione della Madonna. Oggi, dopo 4 secoli, possiamo asserire che in parte quella leggenda rispecchiava la realtà.

Infatti, durante i recenti lavori di rifacimento della pavimentazione interna della cappella, è stata rinvenuta l’imboccatura di un frantoio (in parte crollato) collocato proprio sotto la chiesa.

La Chiesa dell’Immacolata e del SS. Sacramento, oggi sede della Congregazione dell’Immacolata Concezione (priore Claudio Ruberto, oggi conta 130 iscritti), è sita nel rione di Caprarica di Tricase, persa tra le viuzze del centro storico, inglobata nel tessuto edilizio circostante.

È una chiesa a unica navata, edificata presumibilmente attorno alla metà del XVII secolo, come attesta il libro dei defunti della parrocchia, che fa risalire la prima inumazione al 4 aprile 1654.

LA CAPPELLA NEGLI ANNI

LA CAPPELLA NEGLI ANNI

È frutto di due interventi edilizi di ampliamento: il primo nel 1922 quando venne costruita una sagrestia; il secondo nel 1967 vide la demolizione e ricostruzione della stessa, una sala riunioni e un campanile a torre (completato nel 1973).

Fino al 1967, nella chiesa era presente un unico altare a muro con il tabernacolo e al di sopra, posti in successione, la tela della Madonna di Cassiobe e quella della Vergine Immacolata con i quattro Santi protettori della Confraternita.

Tra il 1967-1970, con i lavori di ampliamento, si attuò lo smembramento di tutto l’apparato dell’altare a muro, dislocando gli elementi costitutivi (mensa, tabernacolo e tele) in posizioni differenti all’interno della chiesa.

L’ultima funzione religiosa fu celebrata il 24 marzo 2013, da don Eugenio Licchetta. Successivamente, gravi problemi strutturali portarono a interdire il culto e a chiudere la chiesa.

Il parroco di allora, don William Del Vecchio, in accordo con la Confraternita dell’Immacolata, nel 2015 intraprese l’iter per il recupero e il restauro della chiesa e affidarono i lavori agli architetti Agnese Piscopiello e Francesco Pala.

La Conferenza Episcopale Italiana, con i fondi dell’8 per mille, finanziò il progetto e si procedette a recuperare la chiesa nella sua interezza.

Il 22 maggio 2020 iniziarono i lavori di restauro, portati a compimento anche grazie alla generosità dei fedeli.

Nell’avvicendarsi di parroci nella parrocchia di Sant’Andrea, è doveroso citare anche l’impegno dapprima di don Luigi Stendardo che diede il via ai lavori, e poi quello di don Salvatore Chiarello, l’attuale parroco, che ha seguito e partecipato alle varie fasi di realizzazione delle opere fino alla loro conclusione.

Durante la fase di rimozione della pavimentazione, sono venute alla luce strutture di antica origine, in particolare: un antico pavimento in cocciopesto, nelle prime due campate della chiesa; la presenza di un ossario murato con lastre di pietra; la fondazione in pietrame della muratura di fondo della chiesa (prima che venisse eseguito l’ampliamento del 1922); la presenza di un frantoio ipogeo scavato nella roccia che si sviluppa al di sotto della chiesa, la cui imboccatura è stata segnalata mediante la realizzazione di una botola nell’attuale pavimentazione.

Durante la fase di rimozione della pavimentazione, sono venute alla luce strutture di antica origine, in particolare: un antico pavimento in cocciopesto, nelle prime due campate della chiesa; la presenza di un ossario murato con lastre di pietra; la fondazione in pietrame della muratura di fondo della chiesa (prima che venisse eseguito l’ampliamento del 1922); la presenza di un frantoio ipogeo scavato nella roccia che si sviluppa al di sotto della chiesa, la cui imboccatura è stata segnalata mediante la realizzazione di una botola nell’attuale pavimentazione.

Ogni elemento originario (mensa, tabernacolo, tele) è stato oggetto di attente operazioni di restauro a cura dei restauratori Ludovico Accogli e Alessandra Muci, che hanno riportato alla luce le decorazioni e le cromie originarie ricoperte e dimenticate.

Il 5 dicembre 2024, alla presenza del vescovo mons. Vito Angiuli, del sindaco Antonio De Donno e di tutta la comunità, la chiesa è stata riaperta al culto.

-

Cronaca3 settimane fa

Cronaca3 settimane faArresto sindaci di Ruffano, Maglie e Sanarica: ecco come è andata

-

Corsano3 settimane fa

Corsano3 settimane faCorsano: bomba inesplosa, auto e camion incendiati

-

Cronaca3 settimane fa

Cronaca3 settimane faDon Antonio Coluccia: «Droga welfare criminale. Anche nel Salento»

-

Alessano3 settimane fa

Alessano3 settimane faScontro nel Capo di Leuca: coinvolti in sette

-

Cronaca3 settimane fa

Cronaca3 settimane faFurti a Tricase, due arresti

-

Casarano3 settimane fa

Casarano3 settimane faMuore per un gelato a 16 anni. Ristoratore condannato

-

Andrano3 settimane fa

Andrano3 settimane faTruffa dello specchietto: arresto ad Andrano

-

Alessano1 settimana fa

Alessano1 settimana faMaglie – Leuca, zoom sul secondo lotto