Approfondimenti

Il giorno più triste della storia di Tricase

La rivolta di 80 anni fa: ripercorriamo il 15 maggio 1935

Ripercorriamo (con Ercole Morciano) la storia della rivolta di Tricase di 80 anni fa, approfondendone il racconto dopo l’intervista ad un testimone vivente, Rocco Longo, pubblicata sul nostro ultimo numero in distribuzione.

Una sera a metà di maggio: fuoco…fuoco…fuoco

È un mercoledì il 15 maggio 1935, il giorno più triste della nostra storia. Sono passate le otto e mezza di sera: davanti al municipio una folla vociante, un frastuono crescente. Parecchi sono lì da alcune ore; altri stanno rientrando dai campi e si fermano; molte sono le donne. Davanti al robusto portone dell’ex convento le scene più frementi: da una parte donne e uomini esasperati e in difesa del “ boccone di pane per loro e i loro figli” che vedono minacciato; dall’altra la forza pubblica, armata, che ha l’obbligo di impedire l’accesso e la devastazione della sede comunale, segno dell’autorità dello stato, e dello stato fascista, al massimo del consenso a pochi mesi dalla fondazione dell’effimero impero: uno stato che non può tollerare alcun segno di debolezza o di cedimento verso nessuno.

Ad un certo momento si odono degli spari e la folla comincia ad ondeggiare. Gli spari si susseguono ritmici, ad altezza d’uomo ricordano i testimoni, a intervalli brevi ma costanti: il loro suono lacerante si sente una volta, una seconda una terza…quella umanità indignata, lì radunata per difendere il diritto al pane e al lavoro si sbanda, ammutolisce, si disperde. Al rumore indistinto si sostituiscono ora i lamenti dei feriti, le richieste d’aiuto dei caduti, i rantoli di chi muore.

Il tragico bilancio

Alla fine della giornata si contano cinque morti, tre donne e due uomini. I loro nomi, scolpiti sul marmo, saranno ricordati per sempre. Il più giovane, un ragazzo di 15 anni, è Pierino Panarese, di famiglia artigiana; la più anziana è Donata Scolozzi, contadina di 56 anni. Contadino è pure Pompeo Rizzo, di 37 anni. Cosima Panico e Maria Assunta Nesca, rispettivamente di 43 e 44 anni sono operaie tabacchine. I feriti sono 22, due donne e venti uomini: i più gravi sono Angelo Colangiulo e Rocco Colazzo, verrà loro amputata una gamba. Sono ricoverati all’ospedale di Maglie dopo le prime cure: Domenico Raffaele Fortiguerra, Antonio Parata, Filippo Legari, Giuseppe Nicola Casamassima, Torquato Bardoscia, Rocco Scolozzi, Alfonso Ghionna. Curati dai medici di Tricase: Salvatore Marra, Francesco Scarascia, Vito De Carlo, Giosué Mastria, Luigi D’Aversa, Maria Rosa Rizzo, Cosimo Longo, Giuseppe Cortese, Rocco Turco, Giuseppe De Marco, Vito Turco, Cesare Zocco e Maria Luisa Sciurti. Le ferite subite dai dimostranti, eccetto una sciabolata, sono tutte dovute a proiettili. Nove i feriti tra le forze dell’ordine, medicati per escoriazioni ed ematomi causati dal lancio di sassi.

L’antefatto

La causa prossima di un evento così luttuoso e lacerante per un paese come Tricase, i cui abitanti sono noti per la bontà della loro indole e per la civiltà dei loro comportamenti, è il decreto del 30 aprile 1935 col quale il ministero delle corporazioni, per un maggiore controllo politico, scioglieva tutti i consigli di amministrazione dei consorzi agrari della provincia di Lecce – eccetto quello di Matino – per fonderli nel consorzio agrario cooperativo provinciale di Terra d’Otranto. La notizia, tramite il prefetto di Lecce, è resa nota il 14 maggio 1935. Conosciuto a Tricase il contenuto del decreto, il malcontento si estende dai componenti del consiglio di amministrazione ai coltivatori di tabacco e alle tabacchine che, a torto o a ragione, vedono nel decreto ministeriale e nelle sue conseguenze un attacco alla già magra economia famigliare e a quel po’ di sicurezza che un lavoro, pur se stagionale, porta nelle loro case. Il nervosismo delle operaie del consorzio comincia a diffondersi nonostante gli inviti alla calma del direttore Mario Ingletti. Già alle 7 di mattina egli riesce a convincere le operarie ad entrare in fabbrica e non scioperare perché è vietato. A lui si uniscono, nell’invito alla calma l’ispettore del lavoro Ciro Facchini, l’avv. Vincenzino Resci, sindaco del consiglio di amministrazione e il maresciallo dei carabinieri, Mossuto . Anche in altri tabacchifici di Tricase si diffonde la paura; si vede la miseria in agguato e divenire incerto anche quel poco di pane che si riesce ad avere col duro lavoro. La sfiducia verso le autorità locali cresce perché – ed ecco le cause della rivolta che potremmo dire remote – in pochi anni la cittadina aveva subito un declino con riflessi negativi anche nel campo economico. Il trasferimento a Lecce dell’officina e deposito ferroviario che dava lavoro a 100 famiglie; lo smembramento del territorio della pretura di Tricase per far nascere quella di Alessano; il declassamento della tenenza dei reali carabinieri a semplice stazione; e ancor più la drastica riduzione della superficie comunale concessa dal monopolio per la coltivazione del tabacco da 300 ettari a 130; è facile capire perché la fusione del consorzio venisse temuta come un ulteriore decadimento del paese, causa di miseria e di fame.

Da pacifica manifestazione a rivolta

Nel pomeriggio i soci del consorzio si ritrovano nella sezione dei combattenti, in via S. Spirito, per la firma di una «supplica» da inviare a Mussolini e chiedergli di esentare dalla fusione il consorzio cooperativo di Tricase com’è stato fatto per quello di Matino. Le operaie intanto si radunano nei pressi della piazza per ascoltare «una conferenza » sulla situazione e dimostrare con la protesta il loro disagio. La manifestazione inizia pacificamente, ma gli animi sono esacerbati forse perché non si ha fiducia nelle locali autorità politiche e amministrative. Il podestà Edgardo Aymone, al fine di portare la calma, fa affiggere alle 18.30 un manifesto in cui riporta testualmente la lettera di rassicurazioni del prefetto, invita i cittadini a tornare tranquilli al lavoro e ad avere fiducia nel governo fascista. Il manifesto ottiene l’effetto contrario perché viene interpretato come «una presa in giro» o peggio come una «minaccia». Le operaie si radunano vicino all’ingresso del municipio, dove già vi sono i soci del consorzio che hanno firmato la supplica e tutti gridano «viva il duce, viva il re, abbasso il podestà, vogliamo lavoro». La tensione aumenta e il podestà tenta di parlare ai dimostranti per chiarire la sua posizione e informare sui passi fatti e da fare, ma la sua voce viene sopraffatta dagli urli. Tenta di parlare l’avv. Domenico Caputo dal sagrato della chiesa di S. Domenico: accolto da iniziali battimani, il popolare don Mimmi, quando vuole convincere i dimostranti che non verranno trasferite le fabbriche e non perderanno il lavoro è soverchiato dai fischi e costretto a ritirarsi. Fallisce anche il tentativo di parlare alla folla dell’avv. Alberto Ingletti, dirigente sindacale dei lavoratori dell’industria sui quali ha un buon ascendente; affacciatosi sul balcone del circolo del littorio, sovrastante il bar di Giovannino Dell’Abate, è costretto a rientrare quasi subito.

Nel frattempo giungono le forze dell’ordine per presidiare il municipio: anche da parte loro si fanno appelli alla calma ma viene paventato l’assalto al municipio nel quale si trovano il podestà, il pretore Biagio Cotugno e il medico Giuseppe Cortese, segretario del fascio locale. La situazione peggiora sempre di più e alle grida di protesta si aggiunge il lancio di sassi verso il portone e le finestre del municipio, e si mettono in atto tentativi di incendio e di abbattimento del portone. Ai militari viene dato dai superiori l’ordine d’innestare le baionette. A questo punto il podestà, il pretore e il segretario del fascio, temendo il peggio, escono dagli uffici comunali dal retro dell’ex convento, dalla parte dell’asilo infantile attraverso il giardino. L’iniziativa passa pertanto all’autorità militare; il protocollo dell’epoca per le forze dell’ordine – siamo in pieno regime fascista – in casi del genere prevede di sparare…e non sono previsti colpi in aria.

L’inchiesta

L’inchiesta che segue i dolorosi fatti del 15 maggio è lunga e caratterizzata da delazioni e lettere anonime che rendono pesante e sospettoso il clima di quei giorni. Alle indagini e agli interrogatori seguono gli arresti. Di notte bussano alle case e portano via i sospettati traducendoli nel carcere di Lecce. Gli inquirenti svolgono le indagini basandosi sul teorema del «complotto» e della «istigazione alla sommossa». Alla fine dell’istruttoria 22 imputati sono prosciolti e 52 rinviati a giudizio.

Non è bello vivere a Tricase durante il periodo delle indagini. Il clima del sospetto crea una cappa di piombo che rende difficili i rapporti tra le persone. Anche in questa triste evenienza è la famiglia e la parentela più prossima che fanno da ammortizzatori sociali. Vi sono anche episodi di solidarietà umana e cristiana che servono a ricomporre lentamente un clima più sereno. Il vescovo di Ugento, Teodorico De Angelis, su richiesta dell’arciprete Stefanachi, si fa interprete di tanti drammi umani che deprimono la vita di tante famiglie della «laboriosa e tranquilla popolazione di Tricase», e chiede per iscritto ai giudici una pronta conclusione dell’istruttoria per il ritorno a casa degli innocenti. Mons. Giovanni Panico, da poco ordinato arcivescovo, prima di partire per l’Australia si reca personalmente nel carcere di Lecce per visitare i detenuti. Giuseppe Scarascia, alto funzionario presso il ministero dell’educazione, si interessa per assicurare le spese di difesa per carcerati poveri. Anche Giuseppe Cortese fa difendere dal suo avvocato alcuni paesani coimputati e non in grado di pagarsi le spese legali.

Il processo, la sentenza, il ritorno a casa

Il processo in corte d’assise a Lecce, davanti alla quale compaiono i 52 imputati, ha inizio il 5 marzo 1936 e si conclude il 2 aprile seguente. Il collegio difensivo è composto da ottimi avvocati: Antonio Dell’Abate e Ciro Miranda Dell’Abate che assumono il patrocinio gratuito di molti paesani, Michele De Pietro, Francesco Tamburini, Oronzo Massari e Giovanni Guacci. Durante le fasi dibattimentali gli avvocati in pratica “smontano” il teorema della “ istigazione alla sommossa” con prove e argomentazioni convincenti. Tre accusati sono ritenuti non imputabili perché minorenni. I 6 imputati maggiori, accusati di aver organizzato la protesta e istigato alla sommossa, sono assolti con formula piena per non aver commesso il fatto. 13 sono assolti per insufficienza di prove. Gli 11 imputati di oltraggio o resistenza a pubblico ufficiale subiscono condanne tra 10 mesi e 1 anno di reclusione. La «radunata sediziosa» contestata a 27 imputati viene ridotta a contravvenzione di polizia e punita con 1 mese di arresto. Una semplice multa per chi aveva lacerato il manifesto. In sintesi la corte, con la sentenza del 2 aprile, riconosce valide le tesi difensive e assolve con le formule di rito oppure commina pene miti rispetto alle gravi accuse di partenza.

Il 2 aprile, la sera, verso le dieci e mezza, perché così era stata consigliato per evitare assembramenti non desiderati, tutti i tricasini processati tornano a casa liberi perché le pene erano state già scontate con la detenzione preventiva e finalmente il paese può tirare un sospiro di sollievo e si avvia a riacquistare la serenità. A dire il vero la tranquillità durerà poco perché di lì a 4 anni l’Italia entrerà in guerra e anche Tricase avrà le sue vittime e vivrà le privazioni e i travagli che ogni guerra comporta.

La maggior parte delle notizie per il presente articolo sono state prese dall’ultimo libro dello studioso di storia locale, prof. Salvatore Coppola, Quegli oscuri martiri del lavoro e della libertà. Anatomia di una sommossa (Tricase 15 maggio 1935), Giorgiani Editore 2015, pp. 287, illustrato, s.i.p. Se ne consiglia la lettura a quanti vogliono notizie più dettagliate sui fatti e su tutti i protagonisti che li hanno in qualsiasi modo vissuti. Il volume verrà presentato nell’ambito delle manifestazioni promosse per l’80° anniversario del tragico evento.

Alessano

Maglie – Leuca, zoom sul secondo lotto

Una passeggiata immaginaria lungo il secondo lotto del tratto sud della nuova Maglie -Leuca, pensato per uscire dai centri abitati di Montesano , Lucugnano, Alessano, Montesardo e Gagliano

di Lorenzo Zito

Corridoio plurimodale adriatico.

Tecnicamente, viene chiamata così la nuova Strada Statale 275 che, come abbiamo avuto modo di raccontarvi sugli scorsi numeri, sta iniziando a snodarsi, da nord verso sud, con il primo lotto (da Maglie a Montesano) che è già a tutti gli effetti un cantiere aperto.

Oggi faremo uno zoom sul secondo lotto, quello tra Andrano/Montesano e Santa Maria di Leuca.

L’ultimo passaggio burocratico di dominio pubblico a riguardo, poche settimane fa, ha visto i sindaci di Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Specchia, Tiggiano e Tricase (i centri che saranno interessati dai lavori del secondo lotto) incontrarsi, assieme ad alcuni tecnici Anas, presso Palazzo Adorno a Lecce.

Un tavolo promosso dal presidente della Provincia, Stefano Minerva, per fare il punto sulle delibere di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica da parte dei singoli consigli comunali, in attesa di passare dalla progettazione esecutiva dell’opera al bando per l’assegnazione dei lavori.

L’idea, quindi, è quella di accompagnarvi in una passeggiata immaginaria lungo il nuovo tragitto lungo circa 19km che, secondo le previsioni, dal giorno in cui verrà cantierizzato (non prima di un anno e mezzo/due), richiederà circa 1350 giorni per essere portato a termine (poco più di 3 anni e mezzo).

Per una spesa, riferita ai soli lavori, di 140 milioni di euro.

CIÒ CHE NON È STATO

Brevemente ricordiamo che, dopo l’annullamento in autotutela da parte di Anas (nel 2016) della precedente gara (indetta nel 2009), furono prese in considerazione tre possibili alternative.

Scartate le prime due (dette Alternativa Est e Alternativa Ovest, con riferimento al lato da cui circumnavigare Tricase), fu scelta la cosiddetta Alternativa 3, che è quella che andiamo qui a illustrare, descritta dagli studi come quella con performance migliori dal punto di vista ambientale e funzionale, nonché per la sostenibilità dell’opera.

Va ricordato, inoltre, come il progetto inizialmente proposto da Anas prevedesse una statale a due corsie per senso di marcia (quindi quattro corsie) da Maglie sino a Leuca.

Soluzione che è stata conservata per il solo lotto nord e scartata per quello a sud, non solo per ridurne l’impatto ambientale ma anche per rispondere adeguatamente alla vera priorità dell’opera in questo tratto: portare il traffico verso il Capo di Leuca fuori dai centri abitati di Montesano, Lucugnano, Alessano, Montesardo e Gagliano, tutt’oggi tagliati in due dalla SS275.

Ultimo (ma non ultimo) l’elemento rifiuti: il nuovo progetto toglie Anas dall’imbarazzo delle discariche abusive emerse lungo il vecchio percorso tra Alessano e Tricase.

La scelta di allontanarsi da quelle aree ha un duplice effetto: da un lato scongiura il rischio di un sequestro dell’opera da parte della magistratura, dall’altro ha del tutto distolto i riflettori dal tema bonifica.

CIÒ CHE SARÀ

Eccoci allora al tracciato stradale che partirà, in direzione sud, dallo svincolo di Montesano-Andrano (nella mappa in basso in rosso).

Una lingua di asfalto con una carreggiata a due corsie, una per senso di marcia, costituita per il 71% circa da tratti in rilevato, per il 24,5% da tratti in trincea e per la restante parte, da opere in sottopasso (3.5%) e in sovrappasso con viadotti e ponti (0.4%).

22 curve, 28 rettifili, 9 intersezioni e 6 immissioni/diversioni per un percorso tecnicamente suddiviso in cinque tratti (che, come sta accadendo col primo lotto, non saranno realizzati all’unisono, ma con cantierizzazioni indipendenti, uno dopo l’altro).

Un dato interessante per gli amanti dei numeri, e non solo, ci arriva dallo studio dei volumi di traffico effettuato in fase di progettazione su alcuni punti nevralgici per la viabilità locale.

Eclatante il tratto di 275 tra Botrugno e San Cassiano, che in un totale di due ore (la somma dell’ora di punta mattutina e di quella serale) conta il transito di ben 2.300 mezzi. Interessante anche il rilievo della tangenziale di Tricase (“Cosimina”) dove nei 120 minuti più intensi passano più di 1.200 veicoli.

DA DOVE PASSA

Il rischio di appesantimento dei flussi sulla “Cosimina” è uno degli elementi che fecero cadere l’ipotesi dell’Alternativa Est (che avrebbe utilizzato proprio questa strada per il passaggio della nuova statale).

Ad oggi tuttavia, pur non inglobando il nuovo tracciato, è previsto che la tangenziale di Tricase venga raggiunta dalla Maglie-Leuca.

Va detto che la nuova opera smetterà, innanzitutto, di correre lungo quattro corsie già nel tratto finale del primo lotto.

A nord di Montesano, in prossimità di DFV, la strada si staccherà dal tracciato esistente, si ridurrà ad una corsia per senso di marcia ed eviterà l’abitato montesanese passandovi ad est, tra le campagne di Castiglione d’Otranto (vicino al campo sportivo) per arrivare ad un bivio.

Da un lato si continuerà a viaggiare per Leuca (lungo il secondo lotto), dall’altro partirà un braccio, anch’esso del tutto nuovo, destinata al traffico per e da Tricase.

Questa lingua di strada condurrà nella zona industriale tricasina, lasciandoci in località Serrafica, proprio alle porte della tangenziale Cosimina.

L’ultimo lembo del primo lotto, insomma, che porterà anche all’abitato di Montesano, sarà a lingua di serpente.

Ma questa è un’altra storia, chiamata “Lotto 1”.

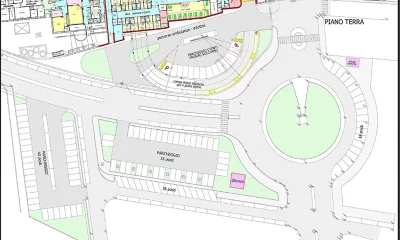

SVINCOLO 1: LA ROTATORIA DI LUCUGNANO TORNA UTILE

Il secondo lotto conta 9 svincoli (numerati sulla mappa in alto) ed inizia ad est della stazione di Montesano-Miggiano-Specchia.

Si riallaccia subito al vecchio percorso, ricalcandolo fino alla mega rotatoria di Lucugnano.

Qui lo svincolo 1 (pianta in basso) sarà in adeguamento alle uscite esistenti: permetterà di entrare a Miggiano da via Padre Pio (A) e di raccordarsi alla viabilità della zona industriale tramite la famigerata (per dimensioni) rotatoria (B).

SVINCOLO 2: TRA LUCUGNANO E SPECCHIA

A questo punto il nuovo tracciato si discosta dal precedente: la 275 non prosegue più in direzione dell’area artigianale lucugnanese, ma si addentra nelle campagne.

La circumnavigazione della frazione avviene dal lato ovest, avvicinandosi ai capannoni calzaturieri della famiglia Sergio, in strada comunale Rivola, ed incrociando la Specchia-Tricase.

Proprio qui, in prossimità de “La Caiaffa”, sorge il secondo svincolo: “Lucugnano ovest”.

SVINCOLO 3: TRA L’AUDITORIUM E FILOGRANA

Lasciatasi alle spalle la terra di Girolamo Comi, la nuova 275 torna a calcare il vecchio tracciato prima di arrivare sul suolo di Alessano.

La statale si ricongiunge con la strada esistente, a poco più di cento metri dall’Auditorium Benedetto XVI, scavalca la strada vicinale Santa Caterina e ci conduce allo svincolo 3: sul già esistente incrocio con la SP 184, la strada del Gonfalone, lungo la quale si incontra anche il nuovo stabilimento calzaturiero di Antonio Sergio Filograna.

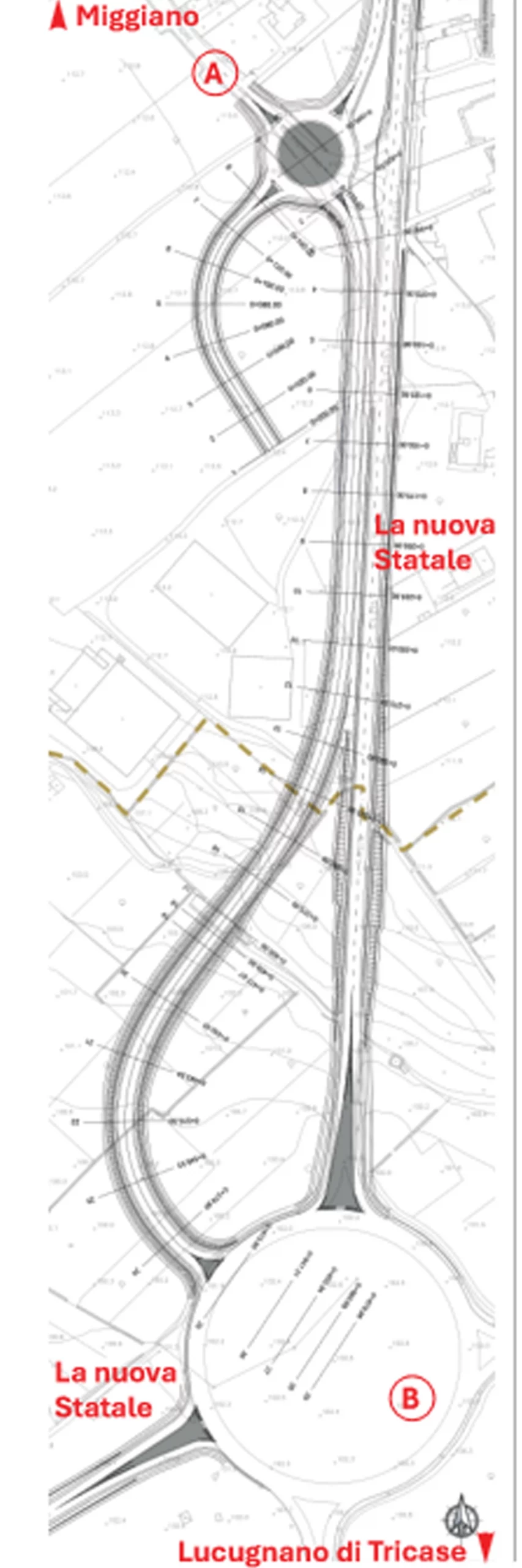

SVINCOLO 4: TRA LE CAVE IN DIREZIONE TIGGIANO

La nuova 275 cambia di nuovo rotta.

Stavolta, rispetto al vecchio tracciato, si spinge ad est, addentrandosi in zona Matine per non entrare più negli abitati di Alessano e Montesardo.

Lo svincolo 4 è quello di Tiggiano.

Sorgerà in zona Tagliate, lungo l’arco che la statale andrà a comporre con una carreggiata del tutto nuova.

L’uscita si collocherà a poche centinaia di metri in linea d’aria dalla stazione ferroviaria tiggianese.

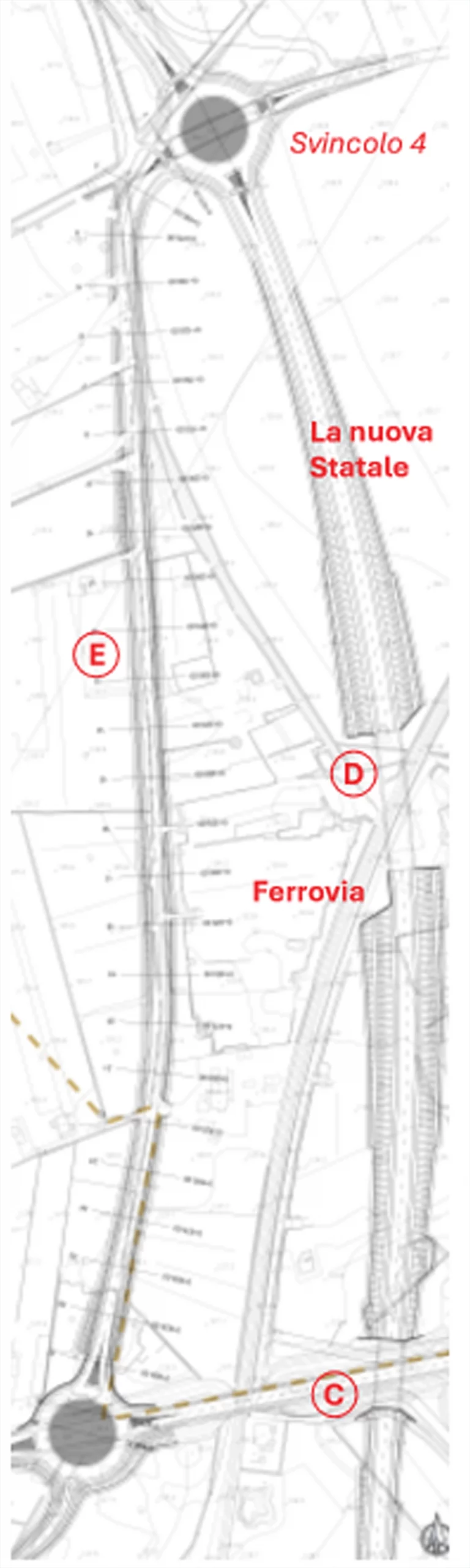

SVINCOLO 5: ALESSANO – CORSANO E LA FERROVIA

Tra il quarto ed il quinto svincolo si snoda una trama stradale alquanto articolata, che conta anche la presenza dei binari ferroviari. Torna utile un ulteriore zoom sulla zona: pubblichiamo (in basso) il progetto dello svincolo 5, cui si arriva uscendo dal territorio di Tiggiano.

Qui la statale incrocerà la provinciale 80 Alessano-Corsano (C).

Per scongiurare l’intersezione coi binari verrà realizzato un sottopasso (D).

Per le uscite, quindi, sorgerà una viabilità ai lati della carreggiata.

Come mostra la mappa (la prima in alto), ci saranno due nuove rotatorie sulla Alessano-Corsano.

Quella ad est dell’attuale dosso convoglierà il traffico anche lungo la provinciale 188, la strada con cui il Capo di Leuca ha preso confidenza nel periodo del senso unico di marcia lungo via Regina Elena a Corsano.

Alla rotatoria ad ovest invece, lato Alessano, si aggancerà anche una nuova bretella (E), una lingua di asfalto che la metterà in comunicazione con il precedente svincolo, quello di Tiggiano.

SVINCOLO 6: CI PORTA DA DON TONINO

Rotolando verso sud, tangendo ma non toccando l’abitato corsanese, la nuova Maglie-Leuca entra in contatto con la provinciale 210.

È la strada che gli alessanesi percorrono per raggiungere la splendida Marina di Novaglie.

Lo svincolo 6, da cui inizia il quarto tratto di questo stralcio, si collocherà in aperta campagna ma molto vicino al cimitero di Alessano (quindi alla tomba di Don Tonino Bello, meta di considerevole turismo religioso); in prossimità della strada che si arrampica su Montesardo ed a pochi metri dall’incrocio con la Corsano-Gagliano, che sarà servito da una nuova e più sicura rotatoria.

SVINCOLO 7: TRA LA SUD SALENTO E LA STAZIONE DI GAGLIANO

Il percorso continua sinuoso attorno ai centri abitati, evitando San Dana (frazione di Gagliano) ed andando a ricalcare un pezzo del già esistente tracciato della sp81 tra Corsano e Gagliano.

In prossimità del curvone prima del distributore Apron, la provinciale diventerà per alcune centinaia di metri la nuova 275.

Salvo poi dividersi nuovamente con una virata ad ovest prima di Gagliano: la nuova carreggiata incrocerà ancora i binari, sfiorerà il calzaturificio Sud Salento e, avvicinandosi alla stazione di Gagliano, taglierà la vecchia 275.

Proprio da questo incrocio tra vecchio e nuovo prenderà vita lo svincolo 7 “Gagliano del Capo nord”.

SVINCOLO 8: CASTRIGNANO DEL CAPO (E PATÙ)

A questo punto la strada correrà tra l’abitato gaglianese e quello di castrignanese.

Sarà permesso uscire allo svincolo 8 “Castrignano del Capo”. Ci troveremo, in pratica, sulla sp 351: da un lato ci dirigeremo a Castrignano del Capo (o a Patù), dall’altro entreremo a Gagliano da sud (cimitero e nuovo Eurospin).

SVINCOLO 9: DE FINIBUS TERRAE

Non è finita: c’è il quinto ed ultimo tratto che, costeggiando Salignano con un’opera del tutto nuova e viaggiando a sinistra (ad ovest) del vecchio tracciato, ci condurrà all’ultimo svincolo, il numero 9: “Gagliano del Capo – sud”.

Siamo alle porte di Santa Maria di Leuca, il punto in cui già oggi la 275 si passa il testimone con un’altra statale, la 274 Gallipoli-Leuca.

È qui, con un adeguamento dell’intersezione esistente, ai confini della terra, che è attesa una delle opere più discusse della storia del Salento.

È qui che, si spera presto, termineremo di fantasticare su questo tracciato che immaginiamo da oltre 30 anni.

Approfondimenti

Ulivi e vigneti: secoli di storia che non devono finire con la xylella

di Hervé Cavallera

Chi nel corso della storia visitava il Salento rimaneva colpito dalla distesa di olivi e dalla qualità dell’olio, su cui nel Settecento ben si intratteneva il gallipolino Giovanni Presta (1720-1797), del quale nel 1988 e nel 1989 ho ripubblicato le opere.

Accanto all’olio ecco aggiungersi la produzione del vino, tra cui di particolare pregio è il “primitivo”, il cui nome risale a don Francesco Filippo Indellicati (1767-1831) di Gioia del Colle, il quale ritenne che un particolare vigneto della sua terra si potesse già vendemmiare ad agosto.

La distesa degli oliveti e dei vigneti è stata da sempre un grande spettacolo di bellezza, spettacolo che, al tempo stesso, veniva a simboleggiare due elementi fondamentali nella nostra vita: l’olivo, rappresentando il rinnovamento e la forza vitale; la vite, il benessere e l’abbondanza.

L’olivo, inoltre, è stato sempre inteso come simbolo di pace.

Da tempo la distesa di olivi non è più tale. A partire dal 2013 la Xylella ha distrutto migliaia e migliaia di alberi d’olivo e l’infezione, che ha in primo luogo investito il Salento, si è col tempo estesa sino alla Terra barese.

Così chi percorre le nostre campagne non può che constatare la tristezza degli oliveti in rovina e moltissimi alberi sono stati sradicati. Si è avuto pertanto un eccezionale danno sia ambientale e socio-economico sia storico-paesaggistico.

Alberi plurisecolari sono stati distrutti e la produzione di olio ne ha pagato le conseguenze, non solo con l’aumento del prezzo per quello esistente, ma anche con l’importazione di olio proveniente da altre parti del mondo.

Non è questa la sede per soffermarsi sulla provenienza del batterio e sul modo su cui l’epidemia è stata affrontata, sicuramente sottovalutandola e intendendola come un fenomeno locale, con devastanti conseguenze soprattutto per il Salento ma anche – di conseguenza – per la Puglia in generale.

E la questione non è del tutto chiusa, nonostante qualche studioso sostenga che il peggio è passato e che si può andare incontro alla graduale ripresa, che comunque comporterà non poco tempo data la qualità e quantità del disastro.

E non è finita. Mentre ancora non si riesce a uscire dal malanno, ecco che si annunzia un altro. Un ceppo della Xylella fastidiosa tende a colpire non solo alberi come le querce, i mandorli e gli oleandri, ma anche le viti e pare che nel Barese alcuni vigneti di uva da tavola siano risultati infettati dal batterio, aprendo un altro drammatico scenario.

Sembra di assistere allo sfasciarsi di una tradizione millenaria: la forza vitale (l’olivo) viene meno e dilegua il benessere (i vitigni).

È la realtà di un presente frantumato che non riesce a far fronte con lucidità alle novità che irrompono e devastano e rendono incerta quella che era una garanzia plurisecolare.

La pace come gli olivi viene meno e si estende la violenza sotto forme diverse, mentre si è incapaci di ogni saggio controllo. Tale potrebbe essere una metafora del nostro tempo, una trasposizione simbolica di immagini che rappresentano la situazione dell’esistente.

NON E’ TEMPO DI CONTRAPPOSIZIONI

Al di là di questa considerazione sul mondo che viviamo, resta, prosaicamente si potrebbe forse dire, il problema dell’immediato, che è quello di un’epidemia che ha colpito gli olivi e che rischia di estendersi con altrettanta pericolosità sui vitigni.

E l’affrontare la battaglia spetta ai politici, agli studiosi, agli esperti. E tutti devono agire in una comune simbiosi, ben sapendo che in gioco sono più cose: la bellezza delle campagne, la qualità (dei prodotti), l’economia (il guadagno che si ricava dall’olio e dal vino).

Ma sono anche in gioco l’avvedutezza di coloro che gestiscono la cosa pubblica e le conoscenze tecniche e scientifiche di tanti specialisti.

E devono venir meno le contrapposizioni, soprattutto quelle che impediscono dei piani organici aperti però a continua verifica. Non si deve dimenticare che nel passato non lontano si è considerata la diffusione della Xylella fastidiosa un mero fenomeno locale, trascurando peraltro il fatto che, se anche così fosse stato, il danno non sarebbe stato comunque insignificante.

Come accade che ci siano tuttora pareri diversi intorno all’abbattimento delle piante. Per questo bisogna non solo studiare come arginare e bloccare la diffusione del batterio, ma occorre valutare continuamente gli interventi e modificarli secondo la bisogna.

E non sono sufficienti, per quanto necessarie, unità operative provinciali e regionali. È opportuno che la questione sia portata a livello più alto e superi le barriere di ogni tipo che possono sorgere allorché si manifestano interventi pubblici. Occorre effettivamente un coinvolgimento generale, che al tempo stesso sappia articolarsi secondo le diverse competenze e con opportune strategie oculatamente dirette.

Nell’operare insieme, politici, tecnici, studiosi, proprietari terrieri e così via, si riscopre inoltre il senso di una comunità, il ricompattarsi della stessa.

Con un’espressione latina (ed ecco il rinvio a un mondo – quello dell’antica Roma – che non deve svanire in quanto ne siamo figli) Iam proximus ardet Ucalegon (già brucia il vicino palazzo di Ucalegonte) e le parole di Virgilio (Eneide, libro II, versi 311/312) spiegano molto bene che il danno non riguarda solo gli altri, ma anche noi stessi in quanto, come le fiamme del palazzo attiguo investono il nostro, la rovina della terra in cui viviamo, pur senza esserne proprietari, ci investe tutti.

E il bene pubblico va oltre ogni divisione paesana, territoriale, politica.

Approfondimenti

La cappella e la cavalla devota che scoprì la tela della Madonna

Nel rione di Caprarica. Con i fondi dell’8 per mille recuperata la chiesa nella sua interezza: ogni elemento originario (mensa, tabernacolo, tele) è stato oggetto di attente operazioni di restauro…

di Luigi Zito

Era il 1651, in una uggiosa giornata di novembre, i frantoi di Tricase giravano a tempo pieno, si dovevano molire le olive, spremerle e produrre quello che per secoli è stato l’oro del Salento: l’olio.

Una stanca cavalla, legata e bardata di tutto punto, faceva girare le macine che servivano alla spremitura delle olive.

Alcuni contadini, che vegliavano il logorio dell’animale, si resero conto che, ogni qualvolta percorreva un determinato tratto del frantoio ipogeo, la cavalla aveva un sussulto, come zoppa si inchinava davanti a qualcosa.

Intrigati da quel fenomeno, i nachiri, decisero di scavare in quel punto indicato dall’animale e, come per miracolo, rinvennero una tela della Madonna di Cassiobe.

Fu così che si decise di costruire in quel luogo preciso una cappella dedicata alla venerazione della Madonna. Oggi, dopo 4 secoli, possiamo asserire che in parte quella leggenda rispecchiava la realtà.

Infatti, durante i recenti lavori di rifacimento della pavimentazione interna della cappella, è stata rinvenuta l’imboccatura di un frantoio (in parte crollato) collocato proprio sotto la chiesa.

La Chiesa dell’Immacolata e del SS. Sacramento, oggi sede della Congregazione dell’Immacolata Concezione (priore Claudio Ruberto, oggi conta 130 iscritti), è sita nel rione di Caprarica di Tricase, persa tra le viuzze del centro storico, inglobata nel tessuto edilizio circostante.

È una chiesa a unica navata, edificata presumibilmente attorno alla metà del XVII secolo, come attesta il libro dei defunti della parrocchia, che fa risalire la prima inumazione al 4 aprile 1654.

LA CAPPELLA NEGLI ANNI

LA CAPPELLA NEGLI ANNI

È frutto di due interventi edilizi di ampliamento: il primo nel 1922 quando venne costruita una sagrestia; il secondo nel 1967 vide la demolizione e ricostruzione della stessa, una sala riunioni e un campanile a torre (completato nel 1973).

Fino al 1967, nella chiesa era presente un unico altare a muro con il tabernacolo e al di sopra, posti in successione, la tela della Madonna di Cassiobe e quella della Vergine Immacolata con i quattro Santi protettori della Confraternita.

Tra il 1967-1970, con i lavori di ampliamento, si attuò lo smembramento di tutto l’apparato dell’altare a muro, dislocando gli elementi costitutivi (mensa, tabernacolo e tele) in posizioni differenti all’interno della chiesa.

L’ultima funzione religiosa fu celebrata il 24 marzo 2013, da don Eugenio Licchetta. Successivamente, gravi problemi strutturali portarono a interdire il culto e a chiudere la chiesa.

Il parroco di allora, don William Del Vecchio, in accordo con la Confraternita dell’Immacolata, nel 2015 intraprese l’iter per il recupero e il restauro della chiesa e affidarono i lavori agli architetti Agnese Piscopiello e Francesco Pala.

La Conferenza Episcopale Italiana, con i fondi dell’8 per mille, finanziò il progetto e si procedette a recuperare la chiesa nella sua interezza.

Il 22 maggio 2020 iniziarono i lavori di restauro, portati a compimento anche grazie alla generosità dei fedeli.

Nell’avvicendarsi di parroci nella parrocchia di Sant’Andrea, è doveroso citare anche l’impegno dapprima di don Luigi Stendardo che diede il via ai lavori, e poi quello di don Salvatore Chiarello, l’attuale parroco, che ha seguito e partecipato alle varie fasi di realizzazione delle opere fino alla loro conclusione.

Durante la fase di rimozione della pavimentazione, sono venute alla luce strutture di antica origine, in particolare: un antico pavimento in cocciopesto, nelle prime due campate della chiesa; la presenza di un ossario murato con lastre di pietra; la fondazione in pietrame della muratura di fondo della chiesa (prima che venisse eseguito l’ampliamento del 1922); la presenza di un frantoio ipogeo scavato nella roccia che si sviluppa al di sotto della chiesa, la cui imboccatura è stata segnalata mediante la realizzazione di una botola nell’attuale pavimentazione.

Durante la fase di rimozione della pavimentazione, sono venute alla luce strutture di antica origine, in particolare: un antico pavimento in cocciopesto, nelle prime due campate della chiesa; la presenza di un ossario murato con lastre di pietra; la fondazione in pietrame della muratura di fondo della chiesa (prima che venisse eseguito l’ampliamento del 1922); la presenza di un frantoio ipogeo scavato nella roccia che si sviluppa al di sotto della chiesa, la cui imboccatura è stata segnalata mediante la realizzazione di una botola nell’attuale pavimentazione.

Ogni elemento originario (mensa, tabernacolo, tele) è stato oggetto di attente operazioni di restauro a cura dei restauratori Ludovico Accogli e Alessandra Muci, che hanno riportato alla luce le decorazioni e le cromie originarie ricoperte e dimenticate.

Il 5 dicembre 2024, alla presenza del vescovo mons. Vito Angiuli, del sindaco Antonio De Donno e di tutta la comunità, la chiesa è stata riaperta al culto.

-

Cronaca4 settimane fa

Cronaca4 settimane faArresto sindaci di Ruffano, Maglie e Sanarica: ecco come è andata

-

Corsano4 settimane fa

Corsano4 settimane faCorsano: bomba inesplosa, auto e camion incendiati

-

Cronaca2 giorni fa

Cronaca2 giorni faA Lido Marini stampavano soldi falsi da spacciare online

-

Alessano2 settimane fa

Alessano2 settimane faMaglie – Leuca, zoom sul secondo lotto

-

Cronaca4 settimane fa

Cronaca4 settimane faDon Antonio Coluccia: «Droga welfare criminale. Anche nel Salento»

-

Alessano5 giorni fa

Alessano5 giorni faApre l’università “Unitelma – Sapienza” ad Alessano

-

Cronaca4 settimane fa

Cronaca4 settimane faFurti a Tricase, due arresti

-

Casarano4 settimane fa

Casarano4 settimane faMuore per un gelato a 16 anni. Ristoratore condannato